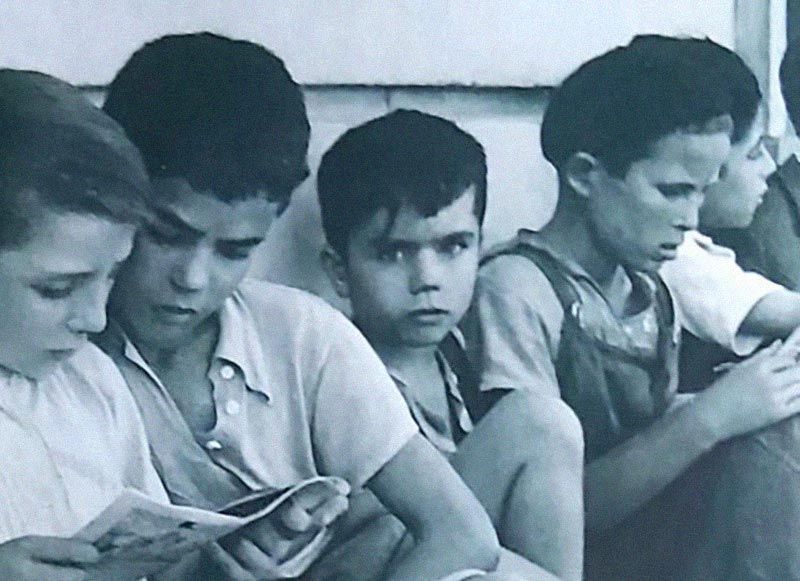

Mil doscientos pasos es el título de la última novela de Juan Cruz Ruiz. Su lectura emociona, deleita, entretiene y enseña. Con su mirada retrospectiva el autor nos devuelve ve a una infancia que, de una manera u otra, quienes peinamos canas, hemos vivido en cualquier lugar y en cualquier circunstancia semejante a lo que se narra. No hay nada excepcional e históricamente relevante, sino la intrahistoria unamuniana de una sociedad con sus solidaridades y sus conflictos en el marco convulso de la España (Canarias en el caso de la novela) franquista anterior a los planes de desarrollo.

Esa vida tradicional de los pueblos y de la gente que sirve de fondo a la historia relevante y visible está contada con sencillez canaria y con sabor a platanera. Pero no todo son hechos caleidoscópicos para conformar el puzle de un tiempo y un lugar determinados con sus gentes. También hay emociones, sentires diversos, miedos y recelos, odios y solidaridades, violencias irracionales, sentido de la amistad, amores y mentiras, algunas concepciones del poder propias de el momento donde la camisa azul imponía su fuerza coercitiva.

Si la novela es un espejo que paseamos a lo largo de un camino, Mil doscientos pasos refleja perfectamente, a través del recuerdo o de la ficción del recuerdo o de la pura ficción, el camino de construcción de las emociones y del descubrimiento de muchos secretos de la vida en esa edad en la que a uno le comienzan a salir pelos en el pubis. Juan Cruz logra un texto pleno de realismo galdosiano, a veces, cortazariano, otras, mágico en muchas páginas y poético en algunas, de esa forma en que una obra de ficción refleja en el espejo el mundo externo a través de sus personajes, trama, de su pulsión interna y de su léxico (localista canario en ocasiones). Algo hay aquí, en esta entrega de el medanense, de aquella afirmación de Stendhal: “las novelas son espejos que pasean por la vía pública, que tan pronto reflejan el purísimo azul del cielo, como el cieno de los lodazales de la calle”.

Juan Cruz, como Stendhal, no quiere mostrarnos en su reflejo ciertos fragmentos de la realidad, de los lodazales o del azul del cielo, sino más bien, quiere mostrar con la narración una evocación crítica, más o menos directa, de la realidad que está reflejando. Crispín, el Lonas, el maestro, la madre, el Bigotes, la mujer que meaba de pie, el panadero, Isaac, Asunta “la Pelirroja” o Lanudo y todos los demás personajes que aparecen son el retrato filtrado de una época, quizá recuerdos personales para el autor, pero arquetípicos para el lector, que enseguida los hace suyos y los emparenta con alguno similar de su infancia en aquellos años de miedos, oprobio y pobreza. No diría yo que la novela de Juan Cruz sale de la calle misma, pues, como él, creo en la literatura y en la elaboración que la escritura necesita para amalgamar tantos flecos que se entretejen entre el contenido y la forma. El espejo se rompe en pedazos en la novela de Juan Cruz y el reflejo ya no es el de una realidad, sino el puzle que va quedando en los trozos de cristal. El autor por supuesto aporta la estética y los lectores leemos con fruición ya sin pensar si lo estético refleja la realidad objetiva o no.

La pluma ágil de Juan Cruz nos lega una novela, Mil doscientos pasos, de lectura llevadera, que, como digo más arriba, emociona, deleita, entretiene y enseña.