El Ciclón Taylor ha arrasado Madrid, tal como se esperaba. Miles de fans tomaron las calles de la ciudad con sus bodis brillibrilli en un gran atracón de baratijas, purpurina y lentejuelas. Niñas durmiendo a la intemperie, sobre el duro asfalto, para ver a la diva. Niños fascinados por el hada madrina country de la confusa posmodernidad. Un fenómeno sociológico en toda regla.

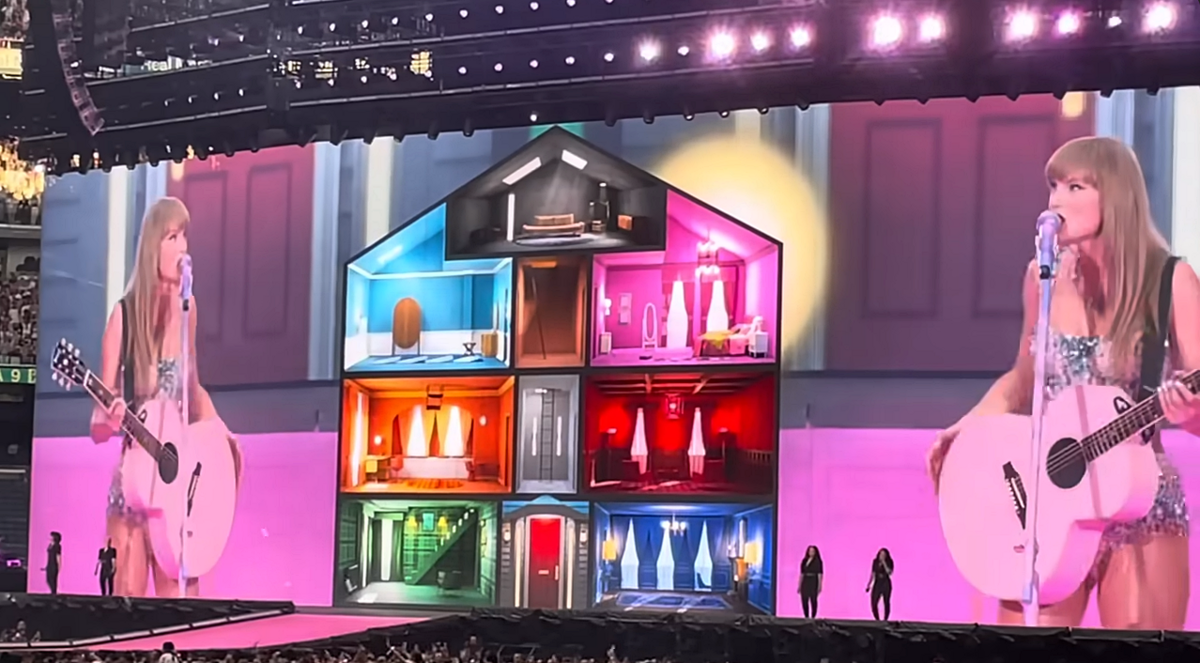

Más allá de lo musical, Taylor Swift ha fundado una especie de religión, un credo juvenil como hacía tiempo no se veía. Los políticos aún no han reparado en ello, pero en la España Vaciada, allá donde PSOE y PP no tienen una sede porque la gente ha desertado del sistema, la nueva diosa del pop ya ha abierto un club de fans. Tiembla el bipartidismo. A este terremoto social lo llaman sentimiento swiftie. Podríamos caer en la trivialidad de decir que Taylor es un subproducto de los tiempos líquidos que nos ha tocado vivir. Melodías edulcoradas, letras pegadizas sobre el desamor y una grandiosa puesta en escena entre chorros de luz multicolor, mucha pirotecnia y confeti y rampas gigantescas para lucimiento de la faraona. Pero no es así. Es mucho más. La Swift no es un sintetizador desafinado, ni un chat de inteligencia artificial que va repitiendo como un papagayo. La chica compone (es cantautora), tiene voz y posee ese duende hipnótico reservado a las más grandes como Madonna o Tina Turner. Va a marcar una época; la está marcando, de hecho. “Su música me sacó de la depresión, fue como una mano tendida cuando nadie me la ofrecía”, dice una adolescente en pleno éxtasis, a las puertas del gran templo madridista, minutos antes de contemplar a su virgen milagrosa.

A la misma hora que Taylor lo petaba en Madrid, los carrozones del mundo de ayer cumplían como caballeros de un gatopardismo al borde de la extinción con los gloriosos e incombustibles AC/DC. Fue una batalla desigual perdida de antemano. Los viejos escolásticos del rock siguen soltando sus solos de guitarra para cuatro puretas o boomers mientras que a las nuevas generaciones, propensas a perder la memoria histórica, ese sonido duro les huele tan añejo y rancio como el canto Gregoriano. Vivimos en la edad de lo naíf, de lo sensiblero, de una cursilería ñona e infantil capaz de llorar por el vídeo de un gatito muerto en Instagram pero que digiere sin problemas la imagen de unos niños abrasados por el fuego judío de Netanyahu. Quien pretenda triunfar soltando vómitos por la boca, como Sid Vicious, lo lleva claro.

Ayer tuvimos la oportunidad de asistir en directo a ese colapso musical, a esa crisis artística tan brutal como la que aconteció cuando el gótico tardío se derrumbó dando lugar al Renacimiento. El Renacimiento de hoy está encarnado por una nueva Venus de Botticelli con guitarra, botas camperas con diamantes y sombrero en plan rodeo yanqui (la concha marina es el escenario de un millón de dólares). En medio de la salvaje ola ultraderechista que nos invade, se agradece ese humanismo aunque sea outlet, con sacarina, rebajado, que predica la buena de Taylor. Menos da una piedra. Ya que no podemos meterle Kant o Sartre en vena a las nuevas generaciones cibernéticas, al menos que se dejen seducir por esa diosa del amor y el desamor que con sus ripios pop planta cara a Donald Trump. Hasta el New York Times, que ha perdido ya toda fe y confianza en Joe Biden, ha depositado en la cantante las últimas esperanzas de derrotar al fascismo posmoderno de nuevo cuño. USA está fracturada en dos. A un lado de la trinchera los conspiranoicos de la secta Qanon con los paramilitares Proud Boys; al otro, el último bastión de la democracia y los derechos humanos con la dulce Taylor soltando estrofas sobre el feminismo, el aborto, la violencia racial, los tiroteos en las escuelas y los derechos trans. Sus doscientos veinticinco millones de seguidores en redes sociales visten como ella, se comportan como ella y dicen las mismas cosas que ella dice. Si finalmente consigue que todo ese caudal humano salga del letargo, se movilice y vaya a votar, el republicanismo trumpista tendrá un problema.

Nueva muñeca sexual de la sociedad de consumo para sus detractores, antídoto contra la inflación para sus acérrimos defensores (la Swiftconomía mueve miles de millones en inversiones, mercadotecnia y cotizaciones en Bolsa), uno en su ingenuidad y desesperación ante un mundo que implosiona sin remedio quiere ver en Taylor, más que una multinacional con patas, ese icono o referente improvisado, urgente y necesario que hasta hoy no tenía la juventud descarriada por la senda del nihilismo. ¿Es para tanto la Swift?, se preguntan los sesudos tertulianos televisivos, que presumen de ignorancia cuando dicen no conocer ni una sola canción del mito del momento. Y qué más da eso. Es cierto que la diva está creando una legión de pequeños clones más que una sociedad de espíritu crítico capaz de pensar por sí misma, pero algo es algo. Nunca perdamos la esperanza en una revolución rosa en vista de que la roja ya no puede ser. Quizá, quién sabe, con el tiempo los niños-fans de Taylor Swift pasen de comprar sus abalorios de la amistad y sus horteradas sobre el amor a un nuevo cuadro de Delacroix con enfervorecidos rebeldes detrás de una señora libertaria y despechugada que enarbola las barras y estrellas contra el reaccionarismo mundial.

Una voz dulce y laxante, una voz de seda y satén previa a la guerra total con apocalipsis nuclear, ha pasado por Madrid. La hermosa Taylor emergiendo de las aguas cenagosas del convulso siglo XXI; la plastificada Taylor transfigurándose como la princesa de un cuento de hadas antes de la pesadilla final. Una alienista que receta ansiolíticos de pentagramas para alivio de las masas neurotizadas, traumatizadas, desnortadas. La moda muere joven, decía Jean Cocteau. Solo el tiempo dirá si en todo esto hay una semilla ideológica contracultural, como cuando los jipis de los sesenta, o fue un negocio más para que Florentino haga caja como siempre.