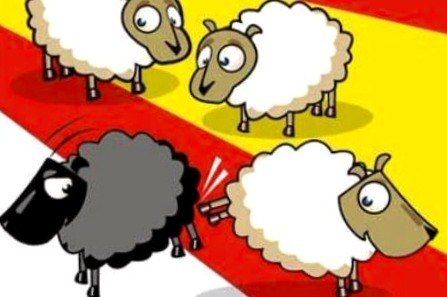

“Cállate la boca, extranjera de mierda”. Las palabras aún retumban en mi cabeza, aunque quien tuvo que escucharlas fue la ciudadana española de origen ruso agredida a golpes en Barcelona. Sus hijos quitaban los lazos amarillos de una verja del Parque de la Ciudadela. El parte médico habla de un ojo morado y fractura del tabique nasal. El poso ético de la agresión deja conclusiones aún más sombrías: un fantasma de odio, intolerancia y xenofobia ha llegado a los espacios públicos de nuestro país para degradarlos definitivamente.Hace unas semanas, recorriendo las calles de la parte vieja de Bilbao, pude contemplar numerosos estandartes independentistas catalanes, símbolos de solidaridad con los presos de ETA, así como proclamas que ponían negro sobre blanco la voluntad de romper con España y con los demás ciudadanos españoles. Junto a todas esas proclamas, a escasos metros, proliferaba un número equivalente de lemas y estandartes por medio de los cuales se daba la bienvenida a los refugiados. La hipocresía más cruda en fase superior.Mal haríamos en mirar a otro lado o en minimizar lo que está ocurriendo en nuestro país. El espacio político, las instituciones y la calle - foro público por excelencia en un sistema democrático - hoy están contaminados de toda suerte de prejuicios privados y particulares. Prejuicios que destilan supremacismo, odio y racismo. Bilis por doquier. El nacionalismo no puede ni debe ser absuelto de ese clima de odio e intolerancia: en su adn ideológico está la sublimación de un hecho fortuito como el lugar de nacimiento. Convertir ese accidente biográfico en elemento de superioridad frente a todos aquellos que nacieron al otro lado de la frontera (real o imaginaria); ése es el corpus doctrinal de una ideología simple y oscura, al alcance de cualquiera que esté dispuesto a someterse a las peores pasiones del ser humano.Bajo la apariencia formal de recibir con los brazos abiertos a quienes huyen de la guerra y los horrores que asolan nuestro mundo, late el íntimo desprecio a aquellos seres humanos que ya gozan de nuestra condición de conciudadanos. Condición que, precisamente, constituye el horizonte promisorio y de futuro hacia el que huyen esperanzados tantas mujeres y hombres que tuvieron la desgracia de nacer en otras latitudes más cruentas y desgraciadas.¿Es acaso compatible tal disociación?Por supuesto que no lo es. Se trata del paroxismo de la hipocresía más nauseabunda. La sublimación de una hedionda doble moral. O, en el mejor de los casos, la constatación de una palmaria necedad.Las fronteras, digámoslo hasta que nos queden fuerzas, no son elegidas por ningún ser humano. Sentirse orgulloso o avergonzado de haber nacido en un lado o en otro constituye, por lo tanto, un absurdo sideral. Enorgullecerse de nuestras obras y avergonzarse de nuestros desatinos cae del lado de la racionalidad. Envanecerse o pedir disculpas por un accidente geográfico, por el avatar fortuito de nuestra biografía, carece, en cambio, del menor sentido.Las fronteras nos vienen dadas. Son producto de decantaciones históricas de lo más variado: enlaces matrimoniales, tratados internacionales, guerras, opresión colonial o sangre. Con cierta frecuencia, mucha sangre. Cualquier persona sana de espíritu debiera alegrarse del emborronamiento de una frontera, siempre que ello desemboque en la ampliación de un espacio político de derechos y garantías, regido por leyes justas e iguales para todos. Ése es el mejor pulso de Europa. La conquista de una ciudadanía democrática, laica, en donde nadie venga exigido a sentirse de aquí o de allá, bastando simplemente que conozca las implicaciones reales de su condición de ciudadano. Entre esas implicaciones está la más básica y elemental: sobre lo que es de todos, decidimos entre todos.Nuestras obligaciones internacionales para con los refugiados, así como el desafío de una inmigración masiva que exige regulación y políticas comunitarias coordinadas y simétricas, nos revela una verdad ineludible: el que cae del lado malo de la frontera es tan responsable de ello como el que tiene la suerte de nacer al lado bueno. ¿Y cuál es esa responsabilidad? Ninguna, lisa y llanamente ninguna.No podemos acometer el fin de las fronteras de la noche a la mañana, porque nos toparíamos con el principio de realidad y sus inexorables limitaciones. La superación de las fronteras no puede sino devenir en la consolidación de espacios de ciudadanía reales, nunca en limbos en donde no rija más ley que la arbitrariedad de unos pocos. En el ínterin, sin perder de vista el horizonte universalista, sí podemos ir desechando al basurero de la Historia las peores pulsiones humanas: el nacionalismoque persigue dibujar nuevas fronteras donde antes no las había, levantar muros que nos separen y dividan, convertir en extranjeros a aquellos que hasta ayer mismo han sido nuestros conciudadanos, es una de esas pulsiones. Acaso la más nociva y espuria.No son pocos en el mundo los que sienten una honda y ya confesable seducción por las fronteras. Incluso por generar nuevas fronteras. Ubicuamente. Comparten una cosmovisión cerrada e indigna, y creen que haber nacido aquí o allá nos hace mejores o peores. A eso se reduce su visión de las cosas. Los disfraces que utilizan no deben distraernos cuando de desenmascararles se trate. Llámense Salvini, Le Pen, Torra o Puigdemont. No hay falsa bula progresista para ninguno de estos sujetos.Algunos incluso, llevando hasta las últimas consecuencias sus instintos ideológicos más primarios, agreden a los que reivindican un espacio público de todos, sea cual fuere nuestra partida de nacimiento. No soportan que seres humanos sanos de espíritu, saludablemente mestizos, sean mejores ciudadanos que ellos, ignominiosos racistas.O para que nos entiendan, racistas de mierda.

Lo + leído