«Cuando los dio a leer a su familia se encontró con que, incapaces de creer que un niño de su edad tuviera un dominio tal de la escritura, creyeron que los había sacado de alguna antología, haciéndolos por propios.

Una noche, su madre insistió una y otra vez diciendo que le perdonaría que hubiera copiado, pero no que le mintiera.

Y contó Cortázar más de una vez la inmensa desazón que le produjo la desconfianza, la incredulidad de su madre, y que se impuso al halago que en el fondo significaba».

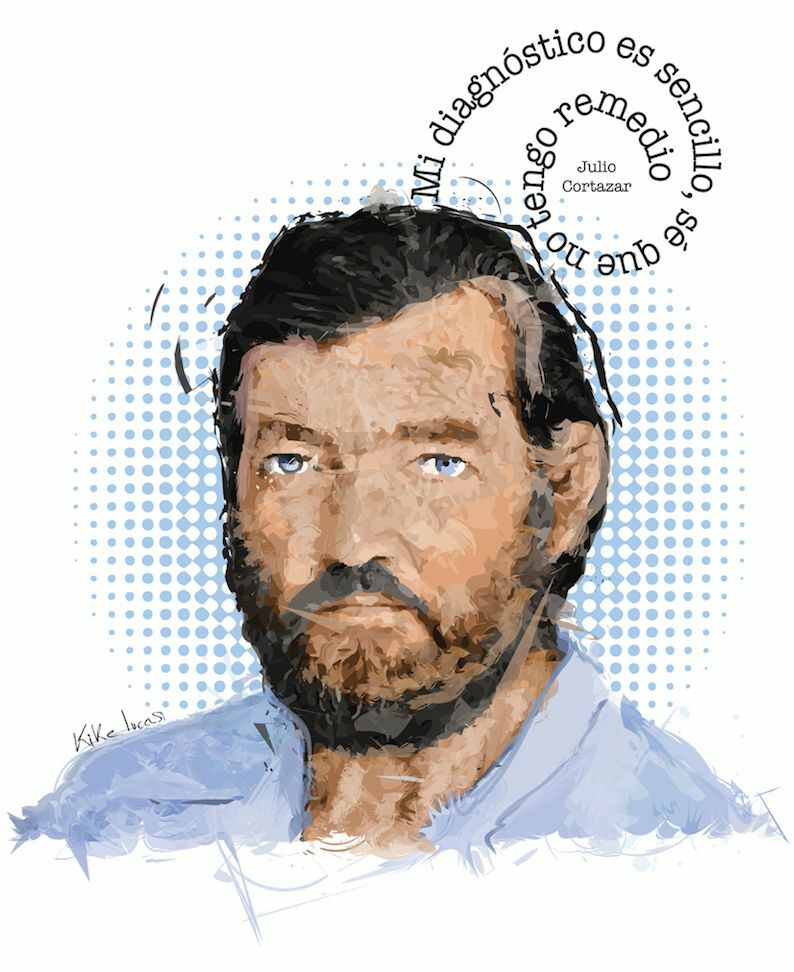

Así era el genio de Julio Cortázar ya a tan tierna edad («nueve o diez años»), según nos ilustra Jesús Marchamalo en la página treinta y nueve de su maravilloso Cortázar y los libros (Fórcola Ediciones, 2011. Madrid). Lo cual me recuerda otra anécdota verídica. Lo cuenta el protagonista de esta anécdota, mi hermano. Dice así:

«No sé si pasó como pasó, o si el 'cómo pasó' ha sido deformado por el tiempo y mi memoria de pez, que no recuerda detalles excepto el contexto general de los hechos. Creo que fue un viernes, en clase de Lengua y Literatura de cuarto de la ESO, cuando, después de seguir el libro de texto y leer la redacción sobre un lugar, el susodicho libro sugería un ejercicio de descripción similar, que el profesor nos mandó como deberes para el fin de semana. En aquella época solía ir con papá y mamá al pueblo los viernes por la noche (creo que tú ya estabas trabajando fuera). Así nos cundía también la mañana del sábado. Ya sabes: después de nuestras faenas matinales para adecentar la casa, matar el tiempo con los amigos (algún partidillo en las eras, paseo con la bici, comer pipas mientras disertábamos sobre cosas del pueblo…). Tengo la impresión de que no había mucha gente en la villa, exceptuando a los fijos del fin de semana. No era ninguna fecha señalada. Estoy bastante seguro de haberlo escrito el domingo por la tarde, cuando los últimos amigos iban regresando a la ciudad. ¡Era la oportunidad de hacer los deberes! De prisa y corriendo, claro. El caso es que me subí al cuarto de Carlota, desde el que podía oír aún algún ruido de la plaza. Me puse a escribir la redacción. Fue sobre Valdeavellano, el lugar en el que estaba, donde había pasado gran parte de mi todavía corta vida, el sitio de tantos momentos felices. Creo haberlo escrito del tirón, con algun tachón por aquí y por allá. Y me gustó lo que salió. Probablemente era la primera cosa que había escrito que no parecía hecha por un niño. Creo también haber sentido algo de orgullo.

Fue este orgullo el que seguramente me hizo levantar la mano en clase el lunes, después de escuchar las lecturas de los trabajos de otros compañeros. Así que me levanté y leí mi redacción: “Valdeavellano”. Cuando concluí, debieron de pasar cinco segundos de silencio hasta que el Bonetes, con su tupido pelo blanco, sus gafas de pasta a media nariz y su papada, me obsequiara con este más que dudoso halago: que la redacción había estado bien, si había leído Viaje a la Alcarria y si no lo habría tomado de allí. “No, no he leído Viaje a la Alcarria”, le dije. Y he seguido sin leerla. Si en verdad aquel ínclito profesor hubiera sido una autoridad en la materia, seguramente se habría dado cuenta de que no había copiado el texto y de que, además, el trabajo no tenía nada de crónica, sino de descripción, como así nos había mandado el viernes. Valdeavellano está en la Alcarria y, por consiguiente, es comprensible que tenga elementos en común con algunas descripciones que probablemente Cela también recogiera en su obra. Elementos como la naturaleza y el clima, entre otros.

El profesor me mandó hacer otra redacción. En este caso tenía que ser de San Fernando de Henares. Me resultó simplona y sin chispa, y ahí quedó la cosa. Pero lo cierto es que el hecho de que el Bonetes pusiera en tela de juicio mi prosa delante de mis compañeros me sirvió como aliciente. Años después, he continuado escribiendo: poemillas varios y algun relato. Sigo leyendo de todo, pero aún no he leído Viaje a la Alcarria».

Es la excusa de este artículo: un rapaz de quince años sorprende a su profesor de Lengua y Literatura del instituto con una buena redacción. Tanto, que el docente le acusa de plagio. Así, sin más, sin evidencias, con desconfianza absoluta.

De esto hace veinte años. La redacción estaba en papel y, por lo que sé, no había medios tecnológicos al alcance de cualquiera para verificar la autoría. La única forma de sostener tal acusación se basaba en la propia erudición del profesor y en su capacidad de búsqueda bibliográfica. Pero, antes, cualquier profesor suele encontrar indicios para atisbar si la producción del alumno es mínimamente plausible: anotaciones sobre otras producciones, sobre la participación en clase, etcétera. Y siempre queda la entrevista con la familia cuando se trata de un menor, por si acaso ellos hubieran tenido algo que ver. Pero, como relata mi hermano, el profesor no hizo ni una cosa ni otra.

Es muy probable que este error forme parte del conjunto de rarezas que a veces aparecen en un sistema en el que participan tantas personas, como es el Sistema Educativo. Razón por la cual esto no puede ser una denuncia ni siquiera una llamada de atención. Ni pretende serlo. Simplemente, ha de servir para introducir la discusión sobre el concepto de autoridad del profesorado y acerca de la creatividad del alumnado.

Por sintetizar la discusión en torno al concepto de autoridad, podríamos diferenciar dos grandes grupos de acepciones: autoridad entendida como guía o referencia, y autoridad entendida como control o poder. El primer sentido es el original, y suele utilizarse para referirse a una persona sabia en su parcela de conocimiento. El segundo sentido se ha ido añadiendo como una evolución del primero a partir de la formación de los estados nacionales: como conjunto de prerrogativas jurídicas y políticas (o sociales) que otorgan el poder a persona o institución. Así, es entre esas dos ideas donde está el debate de la autoridad del profesor: “porque sabe” o “porque puede”, simplificándolo coloquialmente al máximo.

Son mayores las dificultades para delimitar la idea de creatividad. No solo por lo que sugiere el sentido común de “crear” (obviamente, pues es su palabra primitiva), que podría ser “crear cualquier cosa”, sino porque en los últimos tiempos es una de las palabras que se eleva a los altares. Podríamos relacionar creatividad con originalidad, con novedad o con innovación, por ejemplo. O con imaginación o fantasía. La creatividad parece contener un parámetro sujeto (disculpen el retruécano) a la interpretación; es decir, a la interpretación personal, provenga de quien provenga, autoridad o no. Pero, en todo caso, preferiría fijar la atención sobre el proceso que lleva al producto creado. Les voy a remitir a un ejemplo muy conocido: los bocetos de Picasso sobre Minotauromaquia. Fíjense si fueron importantes, que siguió trabajando sobre ellos para una de sus magnas obras, el Guernica (en esta página pueden deleitarse con el proceso documentado de la creación de dicha pintura).

Como en tantas ocasiones, podemos perdernos en las palabras y en sus significados. Por intentar centrar la discusión, quizá merezca el esfuerzo reflexionar sobre qué queremos que enseñe el profesorado de la Educación Básica (de seis a dieciséis años) en consonancia con lo que necesitan el alumnado y la sociedad (lo cual, naturalmente, está ligado a cómo se enseña y a cómo se aprende, teniendo en cuenta los avances en neurociencia, por ejemplo). En esta línea, por tanto, quiero destacar el valor que tiene la autoridad del profesor más como persona que sabe que como persona con prerrogativas de poder. Porque, unido al nada romántico sentido de crear, el alumnado necesita aprender sobre el mundo y sobre las oportunidades que hay para mejorarlo. Pues la Humanidad ya lleva un camino hecho y, en mayor o menor medida, hay disciplinas y realidades que necesitan retenerse; otras que necesitan afianzarse; otras, demolerse, y otras, la mayoría, aún por descubrir. Necesitamos retener todo lo que nos ha ido aportando la ética y la ciencia, necesitamos afianzar la cultura de paz, de prosperidad y de mayores cotas de libertades individuales, necesitamos demoler muros entre culturas y personas, y necesitamos extender lo consolidado a toda la población (seguro que me quedo corto en esta retahíla). Es por tanto, un equilibrio entre lo asentado y la permanente adaptación a lo que nos va viniendo, como individuos y como colectividad. Si me permiten un símil matemático, no hemos dejado de evolucionar de forma continua, a pesar de los puntos de inflexión históricos. Si prefieren llamar revolución a cada uno de esos puntos de inflexión, no se lo voy a discutir. Pero, si optan por una visión de conjunto de nuestro exigua existencia como especie, siempre apreciarán una gráfica continua. Con simas y cimas, pero continua.

En consecuencia, el profesorado habrá de estar constituido por autoridades en su sentido clásico. Al menos como condición indispensable. Si se pretende que el profesorado sea, además, autoridad con prerrogativas de poder, habrá tenido que evidenciar previamente que es autoridad moral e intelectual en su terreno. Si solo se pretende dar poder al profesorado por el mero hecho de su profesión, podremos correr el riesgo de hallarnos con docentes que se limiten a enseñar lo asentado, con pavor a que les alteren sus esquemas previos. Si el mundo fuera perfecto, no habría mayor problema, pero necesitamos a personas nuevas con ideas nuevas, capaces de introducir esos puntos de inflexión a los que nos referíamos. No nos olvidemos de otro riesgo que podría correrse en manos de docentes iletrados: que estos docentes, en su desconocimiento, dieran cancha a elucubraciones absurdas por el simple hecho de parecerles novedosas. Pues en ese caso volveríamos al sentido romántico de creatividad y dudo que aportara algún rasgo a la evolución continua a la que aludíamos.

Es, sin duda, un asunto delicado a tenor de algunos desmanes disciplinarios en las aulas (demasiados, aunque sin llegar a desbordar al sistema). Sin embargo, no es un asunto que competa solo al docente. Tiene que ver con la educación en la familia del menor, tiene que ver con los mensajes y modelos que llegan desde todas partes, y tiene que ver con una voluntad política de apostar por la educación pública como derecho del discente y como oportunidad de mejora de la sociedad en su conjunto.

No vayan a pensar que la capacidad creadora del joven Cortázar le había caído del cielo. Aparte de su talento —para qué negarlo—, casi era una consecuencia natural que escribiera como los ángeles leyendo como leía, compulsivamente, desde muy niño. Hablando de ángeles, mi hermano se llama Ángel. No escribe como Cortázar ni yo tampoco. ¡Ah! Y jamás hemos plagiado como la máxima autoridad de la Universidad Rey Juan Carlos.