Diez años desde que Felipe VI ascendió al trono tras la abdicación de su padre. Tan solo una década, pero parece que ha pasado un siglo. Esta España de hoy ya no tiene nada que ver con aquella otra del año 14. Los escándalos financieros de Juan Carlos I, el referéndum de independencia catalán (con la consiguiente crisis institucional, un mal galopante que este país no termina de superar), la terrible pandemia de coronavirus, la recesión económica y un mundo en constante convulsión (con el globalismo en plena desintegración y alarma climática, guerras en Ucrania y Oriente Medio y el auge de la extrema derecha), han transformado radicalmente la mentalidad de los españoles.

Y en medio de ese escenario turbulento, se tambalea una monarquía cuestionada desde los sectores más radicales de la sociedad. Los ultras posfranquistas, obsesionados con que el rey no firme la ley de amnistía, ya no lo quieren –“Felpudo VI”, lo llaman unos, “Borbones a los tiburones”, gritan otros–, mientras que, en el otro lado, en el radicalismo indepe y periférico, arrecia la campaña republicana. “Es un error seguir perpetuando una institución que perpetúa corruptelas en este país”, asegura Rufián. “No es nuestro rey”, alega Mertxe Aizpurua, de EH Bildu. De momento, el maltrecho bipartidismo PSOE/PP apuntala como puede los pilares de Zarzuela, pero a nadie se le escapa que el estado de salud de la institución no es precisamente el más fuerte y robusto, por mucho que el 48 por ciento de los españoles siga prefiriendo una monarquía constitucional frente al 37 por ciento que apuesta por la república.

El paso del tiempo ha ido dejando su huella en Felipe VI, que parece haber envejecido cien años en esta tortuosa travesía. Las arrugas y canas no respetan ni a los reyes. Su padre tuvo que hacer frente a un momento dramático, el 23F, pero, solventado el trance nunca suficientemente aclarado, pudo gozar de un reinado largo, exitoso y feliz (tanto en lo político como en su cuenta corriente). Su gran invento, el juancarlismo, funcionó relativamente bien, en buena medida gracias al despegue del país como pequeña potencia europea y al logrado pactismo con catalanes y vascos (España no es nada sin esa alianza, a ver si se enteran de una vez en las derechas). Sin embargo, el felipismo monárquico (al igual que aquel otro felipismo socialista) empieza a dar síntomas de agotamiento. El rostro lacónico y por momentos cansado del monarca es la viva imagen de una nación extenuada que ya no da más de sí. Reaparecen las dos Españas cainitas, que tras cuatro décadas de democracia parecían enterradas para siempre; retornan los discursos violentos, la crispación y el guerracivilismo; vuelve el fantasma del odio entre españoles. La demagogia populista, trufada de insultos, bulos y exaltaciones patrioteras que tan nefastas consecuencias nos trajo en el pasado. Poco queda ya de aquel espíritu de concordia de la Transición que nos empujaba a convivir, quizá a la fuerza y por puro instinto de supervivencia. La tramoya, el decorado, se ha venido abajo, y todo es trinchera, ruido, gresca y barahúnda. Hoy la sensación que tiene el ciudadano es que se acabó la fiesta de la democracia –tal como sugiere ese trol de las redes sociales con ínfulas de dictador–, y que vienen vacas flacas, tempestades nazis, malos tiempos para la lírica. El último bochorno ha sido el numerito montado en el Parlamento de Baleares por el histriónico ultra Gabriel Le Senne, que pretende borrar la memoria histórica haciendo trizas las fotos de las víctimas del franquismo. Como si se pudiese ocultar la verdad rompiendo un retrato.

La corona de hoy, una pieza de museo tan bruñida como inoperante, empieza a parecerse demasiado a aquellas otras coronas silenciosas que solo servían para levantar acta testifical del velatorio español, de los desastres nacionales, de los golpes de Estado y guerras fratricidas. Reyes que asistían mudos, ciegos y sordos, desde el tendido, a la ceremonia taurina de la sangre. Es cierto que, tras las trapacerías de su padre, Felipe ha trabajado para intentar dotar de mayor transparencia a la Casa Real (acertada aquella decisión de renunciar a la herencia envenenada del progenitor). Pero no basta con publicar las tediosas auditorías hasta dar cuenta del último jarrón chino que entra en palacio. Un rey reina, y aunque no gobierna, ha de ser mucho más que un simple funcionario de la Administración limitado a un trabajo burocrático y gris de ocho a dos. Lo cual no quiere decir que el monarca tenga que meterse en política, un territorio que la Constitución le ha vedado. Nos estamos refiriendo a ese don innato de un verdadero líder para arrojar luz en medio de la oscuridad, para crear el clima político apropiado, para reforzar las bases del diálogo y la convivencia. Al menos su padre, con aquella campechanía suya, sabía poner firmes a “los hunos y los otros”, apaciguando el gallinero ibérico en los momentos más delicados. Felipe no es así y por momentos parece un hombre metido en formol, paralizado, atrapado en el ámbar de la historia.

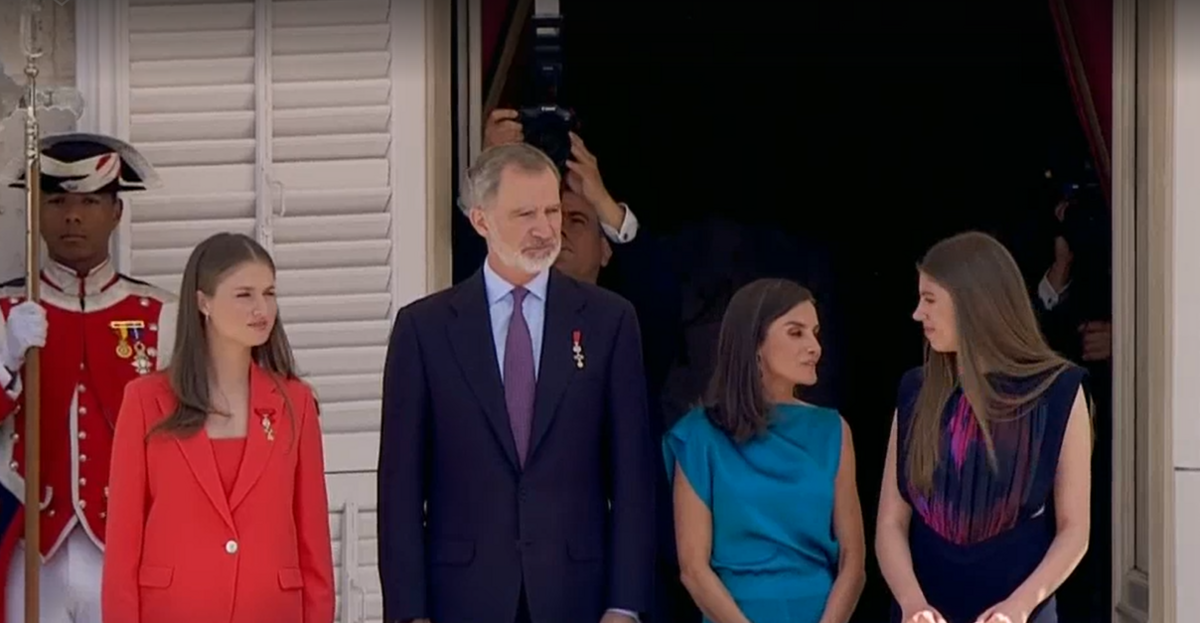

Si para algo sirve un rey es para favorecer el deshielo político, para poner las condiciones y reformar lo que haya que reformar antes de que la arquitectura se nos venga irremediablemente abajo. Ese chapa y pintura tan urgente y necesario en un Estado consumido y decadente como el nuestro. El último esfuerzo de Felipe –no sabemos si lo ha hecho o no, más allá de impulsar la leonormanía para preparar la sucesión–, debería consistir en contribuir a un gran pacto de Estado entre populares y socialistas (representantes de la inmensa mayoría de los ciudadanos de este país), empezando por las cuestiones más urgentes como la renovación del Poder Judicial, que desprende un insoportable hedor a degeneración, a corrupción, a muerto. Pero la imagen que se traslada desde Zarzuela es la de un rey superado por el vendaval de la historia, un monarca que ha abdicado de toda esperanza mientras sus súbditos se dan al zapatillazo y tentetieso, al navajeo trapero, al duelo a garrotazos, como en el recurrente cuadro de Goya.

“Servicio, compromiso y deber”. Ese es el lema que Felipe VI ha elegido, dicen que por decisión personal, para conmemorar el décimo aniversario de su reinado. Pues que su mediación sirva para algo, que se comprometa con algo (por ejemplo, con la defensa explícita de los valores democráticos, plantando cara a los nostálgicos del fascismo), que cumpla con alguna de las obligaciones encomendadas por quienes le colocaron ahí. Los tiempos que corren no están para un maniquí vestido de almirante, con banda azul cruzada y alicatado de medallas, ni para fanfarrias o desfiles, sino para un hombre íntegro y valiente con una misión que cumplir. Un demócrata de verdad que diga las cosas que dijo Mbappé el otro día. Una monarquía secuestrada por la extrema derecha ya sabemos a dónde conduce. No caiga en el error de sus antepasados, Majestad.