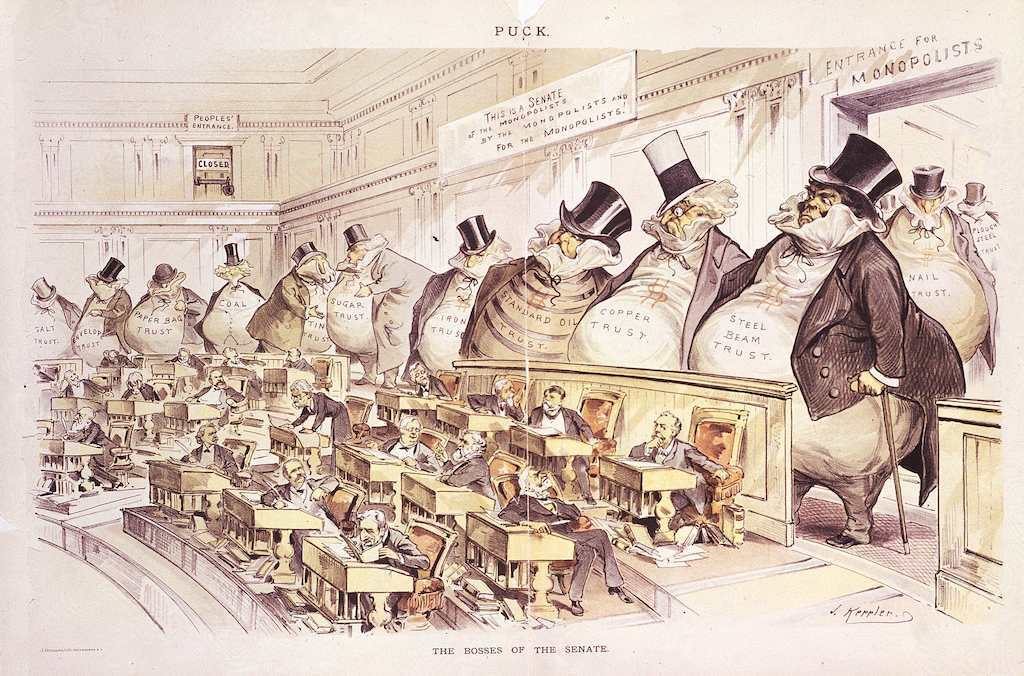

La empresa más rentable, desde que el mundo es mundo, es la corrupción. La corrupción es consustancial al hombre, quizá la organización más antigua sobre la faz de este desquiciado planeta. La corrupción nació con el ser humano mismo, quizá mucho antes, cuando el primer primate, dueño y señor de la charca, lanzó el hueso al aire, dando origen a la odisea del sapiens, tal como nos enseñó Kubrick. Desde entonces, parece obvio que llevamos el trastorno en la sangre, aunque más activo en unos ejemplares que en otros, y ese es el gran misterio por resolver. ¿Por qué unas personas se dejan seducir por el diablo del dinero y el poder mientras a otras todo eso les importa un bledo y se dedican a escribir, a componer música, a pintar o a ver cómo pasa el tiempo? ¿Estamos ante un fenómeno aleatorio, hay una influencia del entorno social o todo depende del factor humano hereditario, como parece desprenderse de las biografías de algunas estirpes de hoy y del pasado, los robber barons o barones rateros que como los Rockefeller, los Morgan o los Trump levantaron gigantescos emporios con los ladrillos del dólar más sucio? Se desconoce. A día de hoy ningún filósofo o científico ha conseguido desentrañar el enigma de por qué nos encontramos ante un fenómeno tan común como imposible de extirpar.

“Detrás de cada gran fortuna hay un delito”, decía Balzac. El poder siempre es dinero más mentiras. Ya en Mesopotamia, con el auge de las primeras ciudades y el comercio, la corrupción tuvo que estar a la orden del día, aunque no nos ha llegado noticia alguna (en aquella época, la libertad de expresión y de información era una utopía inalcanzable). Tendríamos que remontarnos al antiguo Egipto, concretamente a los tiempos del faraón Ramsés, para encontrarnos con el primer caso documentado. Según este relato, un funcionario de nombre Peser denunció por escrito los negocios oscuros de otro empleado de la Corte compinchado con una banda de profanadores de tumbas. Y siglos más tarde, como todo el mundo sabe, el gran Pericles, a quien se conocía como “el incorruptible”, fue acusado por sus enemigos (quizá en falso) de haber especulado con el oro para la construcción del Partenón. ¿Era el padre de la democracia culpable o inocente de aquel affaire? ¿Fue el arquitecto de la civilización occidental el Ábalos de su tiempo? Probablemente nunca lo sabremos.

Quiere decirse que la corrupción es el gran tema recurrente y cíclico de la humanidad, casi más importante que otras cuestiones como Dios, la libertad, la guerra, la muerte o el amor. Estamos atravesados, no ya por el lenguaje (tal como sugirió Wittgenstein), sino por ese mal endémico que, como una maldición bíblica, se va transmitiendo de generación en generación. Alberto Brioschi, en su interesante Breve historia de la corrupción, nos ofrece una “lectura deliciosa, purificante e imprescindible para todo aquel que quiera levantar la cabeza y contemplar –desde una perspectiva más erudita– la poza de mierda en la que chapotean muchos de nuestros egregios conciudadanos”, escribe Quim Monzó en La Vanguardia. Disfrutaremos con el libro, pero no responderemos a la gran pregunta de por qué.

Hoy, ya en pleno siglo XXI, la gente sigue corrompiéndose a calzón quitado de la misma manera y con tanta dedicación y fuerza como hacían los romanos. “Roma no paga a traidores”, sentenció cierto cónsul durante la ofensiva del imperio contra las tribus celtíberas del Duero, aunque en realidad, en el fondo, lo que estaba diciéndonos era que los sestercios se los llevan siempre los mismos: las élites aristocráticas y sus lacayos que pululan a la sombra del poder. A través de los siglos, la política y la guerra han sido meras excusas, tapaderas para llevárselo muerto.

El caso Koldo no es sino el mismo cuento que nos han contado mil veces, solo que con personajes y tramas diferentes. La misma película que seguiremos viendo una y otra vez hasta el mismo día que estiremos la pata: la caída en desgracia de otros salpicados por la gran peste o mal de la historia. “En vez de señalar con el dedo, mejor que se metieran el dedo en el ojo”, dice un enfadado Patxi López tratando de capear el temporal de mugre que se cierne sobre el PSOE. O mucho nos equivocamos, o lo que parece haber querido decir el portavoz socialista es que dejemos ya de molestar, de hacer preguntas y de ir por ahí metiendo las narices donde no nos llaman. Por mucho que lo intente el dirigente vasco, no va a conseguir que nos cansemos de husmear en el estiércol de nuestros ministerios. Al bueno de Patxi habría que dejarle claro que ese dedo al que él se refiere es necesario, que ese dedo es higiénico y vital, que de ese dedo depende el futuro de nuestra maltrecha democracia y de todos nosotros.

Tras conocerse el escándalo de cobro de comisiones con la compra de mascarillas en lo peor de la pandemia, el exministro Ábalos defendió su inocencia, acusó al aparato sanchista de convertirlo en víctima de una campaña de difamación y se largó al Grupo Mixto. El mismo previsible y aburrido monólogo que otros ya emplearon antes que él. Hoy, días después del estallido del caso, el periodismo español sigue trabajando como lo hizo tantas veces para limpiar lo que los políticos ensucian. Y las cosas empiezan a aclararse. La prensa libre es lo poco que nos queda del demolido Estado de derecho y ya están saliendo los billetes de 500 (los famosos Bin Laden), las mariscadas, los chorizos, los graves indicios para concluir que José Luis Ábalos podría ser uno de los intermediarios de la red, según apunta el juez Ismael Moreno en un auto citado como fuente por La Sexta. Es decir, que esta novela negra avanza muy deprisa y trepidante, como mandan los cánones del género, y en un abrir y cerrar de ojos Ábalos ha pasado de la condición de inocente, de ajeno a todo y de mártir, a la de mediador en aquellos turbios contratos. En la Antigüedad clásica no había periodistas para levantar acta y dar cuenta de las trapacerías de los gobernantes, salvo algún que otro héroe aislado como el funcionario egipcio Peser. La corrupción sigue siendo la misma desde hace un millón de años, la forma de perseguirla ya no. Algo hemos avanzado.