La humanidad se ha adentrado en un escenario distópico propio de un relato de ciencia ficción. Desastres naturales provocados por el cambio climático, pandemias con nuevos virus y enfermedades letales, hambre y desigualdad, desinformación en Internet como abono del nuevo fascismo posmoderno, desarrollo voraz de la inteligencia artificial, decadencia de las democracias liberales a manos de autócratas o dictadores emergentes, revueltas sociales y retorno a la amenaza de la Guerra Fría (más presente que nunca tras el anuncio del presidente ruso Vladímir Putin de modificar la doctrina nuclear para poder utilizar misiles de corto y largo alcance en la guerra de Ucrania) llevan a no pocos expertos y analistas de la realidad a concluir que nos encontramos casi al final de una era y ante el comienzo de otra todavía más inquietante y sombría. Sin apenas darnos cuenta, todo se ha transformado radicalmente.

El mundo de ayer, como escribió Stefan Zweig, ya no existe. El planeta no es el mismo. Los más pesimistas incluso llegan a asegurar que son tantos los retos y desafíos, y tan abrumadores, que la raza humana no podrá superar su actual estadio evolutivo, de modo que la civilización del “mono desnudo”, tal como definió el zoólogo británico Desmond Morris al homo sapiens, está condenada al colapso sin remedio. ¿Es el fin del mundo? Depende de lo que se entienda por ese concepto apocalíptico. El planeta seguirá girando sobre sí mismo al menos otros 4.500 millones de años más, cuando será engullido por la inevitable explosión de un Sol viejo y agonizante, aunque probablemente ningún humano esté ya allí para ver ese final aterrador, puesto que nos habremos aniquilado antes con nuestros gases venenosos, nuestras basuras, nuestras armas letales y nuestro odio cavernícola y ancestral.

Los antiguos griegos y romanos creían que el fin del mundo era un proceso natural capaz de regular el funcionamiento del cosmos, regido por el principio de la destrucción que brota del orden y viceversa. En el siglo VI antes de Cristo, Anaximandro imaginó un cosmos sin agua y una tierra árida y sin vida. Demócrito intuyó que los mundos se destruyen chocando unos contra otros (magnífica premonición del poder destructor de los asteroides), mientras que Platón auguró múltiples formas de fin del mundo: incendios, inundaciones, terremotos y plagas. “Ha habido y habrá muchas destrucciones humanas”, escribió en el Timeo, donde ya vislumbra que la historia será fuente de catástrofes. No obstante, según el filósofo ateniense, del hundimiento de la Atlántida brotaría otra raza de hombres solidarios entregados a la reconstrucción “con amabilidad y bien dispuesta a tratarse”.

El horror ante el final de la civilización humana ha estado presente, como una larga pesadilla, desde el origen mismo de los tiempos. El filósofo historicista Oswald Spengler, autor de La decadencia de Occidente, concluye que las culturas y sociedades humanas, en sus diferentes formas, son similares a entidades biológicas, cada una de ellas con un ciclo de vida determinado e incluso predecible. Spengler, más allá de sus coqueteos con los fascismos del siglo XX, predijo que, hacia el año 2000 de nuestra era, la civilización occidental entraría en un estado de “emergencia previa a la muerte”, imponiéndose una organización política y social basada en una especie de caudillismo/cesarismo al margen de la democracia. La premonición es de una clarividencia que asusta, más teniendo en cuenta que con el nuevo milenio hemos empezado a ser conscientes de amenazas inminentes como la emergencia del cambio climático y el ascenso de los nuevos totalitarismos.

Por su parte, el historiador británico Arnold J. Toynbee, en su Estudio de la Historia, postuló que todas las civilizaciones humanas pasan por diversas etapas diferenciadas: génesis, expansión, crisis o tiempo de problemas y desintegración. Curiosamente, Toynbee no piensa que la quiebra de las civilizaciones venga propiciada por desastres medioambientes o guerras mundiales. En su lugar, la destrucción de la humanidad llegará con la crisis de la “minoría creativa”, esa élite que en un momento determinado fue el motor del progreso pero que terminará degenerando cultural y socialmente hasta perder el poder de la fascinación y convertirse en “minoría dominante” política y militar (lo que forzará a la mayoría a obedecerla ciegamente y sin justificación). Toynbee nos habla de algo que estamos viviendo en nuestros días: el deterioro de una casta privilegiada y elitista que se pudre en su orgullo endogámico hasta fallar dramáticamente y revelarse inútil para dirigir al pueblo frente a los retos del futuro. Basta con ver lo que está ocurriendo últimamente en Valencia –esa reacción furiosa y visceral contra los políticos de un pueblo arruinado por la riada–, para entender el gran “cisma del cuerpo social” del que nos habla Toynbee.

Grandes pensadores han tratado de predecir los factores que llevan a la desaparición de imperios y civilizaciones. El profesor Luke Kemp, del Centro de Estudio del Riesgo Existente de la Universidad de Cambridge, ha llevado a cabo una investigación sobre la muerte de las sociedades antiguas para extrapolarla a nuestros días. De esa auténtica “autopsia histórica” se extraen consideraciones interesantes, como que la esperanza de vida media de cada civilización suele ser de unos 336 años. Para Kemp, una cultura o sociedad floreciente es aquella con “agricultura, múltiples ciudades, un dominio militar a lo largo de toda su zona geográfica y una estructura política continua”. Por el contrario, una que entra en decadencia es aquella que registra “una pérdida rápida y constante de la población [no olvidemos que las sociedades avanzadas han entrado en una fase de índice de natalidad cero], así como de la identidad y la complejidad”. El colapso llega cuando “los servicios públicos se vienen abajo y el gobierno pierde el control del monopolio de la violencia”.

En el documental Hypernormalisation, de Adam Curtis, se argumenta cómo desde los años setenta del pasado siglo grupos financieros y empresariales ligados al sector tecnológico han renunciado al “mundo real” para construir un auténtico “mundo mentira”, un trampantojo manejado en la sombra por corporaciones multinacionales y sustentado por políticos neoliberales. Desde entonces, todos nosotros vivimos en una especie de Matrix. “Las sociedades del pasado y del presente son simplemente sistemas complejos compuestos de personas y tecnología”, alega Kemp. “La teoría de los accidentes convencionales sugiere que los sistemas tecnológicos complejos regularmente dan paso al fracaso. Por ello, el desastre es algo natural para cualquier civilización, independientemente de su tamaño y etapa”. Pero el poder de la tecnología que suele conducir a la decadencia es solo una de las muchas graves amenazas a las que se enfrenta la humanidad.

Otro clima, otro planeta

Las recientes inundaciones del 29 de octubre en Valencia, que han arrasado toda una región próspera y fértil del Mediterráneo español, han conmocionado a Europa y al mundo. Pese a que los expertos en cambio climático venían advirtiendo de que algo así podría ocurrir, nadie se esperaba un fenómeno tan devastador en intensidad y potencial destructor. Más que un temporal, gota fría o dana ha sido un auténtico tsunami tropical que lo ha destruido todo a su paso, afectando también a localidades de Castilla-La Mancha y Andalucía. Centenares de muertos, heridos y desaparecidos; campos, viviendas, empresas, colegios y comercios arrasados; y carreteras y vías férreas borradas del mapa, han dejado un paisaje desolador más propio del día después de una guerra que de un suceso meteorológico. Ha sido el total hundimiento de la economía local; el Estado de bienestar arrollado por la barrancada.

Las primeras estimaciones cifran en 16.600 millones de euros el volumen de pérdidas, el 1,3 por ciento del PIB nacional. Mientras tanto, al miedo y al trauma de la población se han unido la indignación popular contra las autoridades políticas, que no han sabido o no han querido estar a la altura (bochornoso el episodio del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y su comida de cinco horas en un restaurante de lujo de Valencia, junto a una conocida periodista local, mientras sus paisanos se ahogaban bajo la ola mortal). Los valencianos de L’Horta Sud (zona cero de la catástrofe) levantan la vista al cielo, conteniendo la respiración y temiendo que lo imposible vuelva a ocurrir en cualquier momento. Muchos lo han perdido todo, sus familiares y amigos, sus propiedades y pertenencias, sus recuerdos de toda una vida, su trabajo y su futuro. Donde antes había una sociedad organizada y dinámica ahora solo queda el barro, la destrucción y la ruina. Nada será igual en Valencia tras la dana de 2024, el punto final a una época. Las tareas de reconstrucción avanzan lentamente, pero los expertos calculan en meses, incluso en años, el tiempo necesario para recuperar una cierta normalidad en la región. Miles de vecinos de un área metropolitana formada por medio millón de habitantes han vivido una pesadilla terrorífica, sin luz, sin agua potable, socorridos por las colas del hambre, por la solidaridad del resto del país y la beneficencia de las oenegés. Entre el barro y el lodo, entre garajes y bajos anegados, con las alcantarillas atoradas y en medio de un hedor pestilente que anticipa enfermedades contagiosas y nuevas plagas. Cientos de coches aún siguen amontonándose, como montañas de ferralla inservible, en calles y solares convertidos en inmensas chatarrerías. Niños embarrados juegan al fútbol sobre charcos fangosos, recordando a esas crudas imágenes que nos llegan de Gaza. Donde antes había un frondoso y soleado parque, ahora hay un lodazal lleno de escombros. Donde antes había un polideportivo, ahora hay un gigantesco estercolero. Y donde antes había un hermoso paraje natural como La Albufera, estratégico para la recuperación de la biodiversidad, de la fauna y la flora silvestre, hoy hay un pantano contaminado por basuras y sustancias químicas de todo tipo. Es como si hubiese explotado una bomba. El colapso de la civilización.

El mundo ha podido asistir, en vivo y en directo, a las consecuencias del mundo distópico en el que nos movemos de un tiempo a esta parte. El planeta ha entrado en una fase acelerada del cataclismo climático provocado por el calentamiento global, efecto directo de más de dos siglos de industrialización descontrolada e insostenible. Ya no se trata de una simple hipótesis de trabajo de los científicos, sino de un hecho empírico contrastado. La mano humana está detrás de bruscos fenómenos atmosféricos desconocidos hasta hoy. Los diferentes informes del Panel Intergubernamental del Cambio Climático de la ONU y de las más prestigiosas universidades concluyen como algo “inequívoco” que la humanidad “ha calentado la atmósfera, el océano y la tierra”, lo que ha generado “cambios generalizados y rápidos” en el planeta. El estudio técnico responsabiliza a la humanidad del aumento de sucesos meteorológicos extremos, y no solo inundaciones, también incendios de sexta generación, episodios de sequía y desertización alternos con inviernos gélidos, derretimiento de los polos con desaparición de los glaciares y alteración de las corrientes marinas, el termostato que hasta hoy regulaba el equilibrio del clima global. Todo ello por no hablar de la desaparición de especies animales y vegetales, ya que, de subir la temperatura global entre un grado y medio y dos, a finales del siglo XXI habrán desaparecido más del 20 por ciento de todas las especies vivas que hoy pueblan la Tierra, lo que se conoce como la Sexta Extinción provocada por el hombre.

Los daños son ya “irreversibles” y probablemente permanecerán durante “siglos o milenios”. Y pese al “código rojo”, tal como ha definido la alerta el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, la humanidad sigue mirando para otro lado, impasible, indiferente ante el drama cósmico que planea sobre nuestras cabezas. Cada cumbre internacional sobre el clima es un fracaso más estrepitoso que el anterior, mientras los líderes de las primeras potencias como Estados Unidos, China y Rusia –los países más contaminantes de la Tierra–, esconden la cabeza debajo del ala del ciego negacionismo y desertan de sus responsabilidades. La elección de Donald Trump como nuevo presidente norteamericano, un negacionista confeso, no augura nada bueno para el futuro del planeta. El magnate neoyorquino ha prometido llenar Estados Unidos de pozos petrolíferos, acabando de un plumazo con los tímidos avances en economía verde sostenible y anunciando la vuelta al fracasado modelo de quema de combustibles fósiles. El hecho de que el nuevo presidente de la nación haya colocado al empresario petrolero Chris Wright como secretario de Energía (un hombre que denuncia el “engaño” de la ciencia con el cambio climático) es toda una declaración de intenciones.

Nos hemos adentrado en territorio desconocido y si hoy es una riada nunca vista la que asola, como un extraño tsunami salido de algún lugar, la región levantina de la Península Ibérica, mañana la hecatombe hídrica puede repetirse en los empobrecidos estados sureños de EE.UU., en amplias zonas de Sudamérica, África y Asia y hasta en las hasta hoy pacíficas cuencas del Elba y del Danubio, inundando regiones enteras de la opulenta Centroeuropa. La degradación ambiental es el principal problema al que nos enfrentamos en este convulso siglo XXI. Un reto descomunal que nos obliga a abandonar el caduco modelo económico industrializado de capitalismo salvaje para adoptar otro mucho más respetuoso con la naturaleza. Sin embargo, las élites financieras y las gigantescas multinacionales tienen cogida la sartén por el mango, además de a los gobiernos de las democracias liberales, y no están pensando precisamente en dar el gran salto adelante hacia un modelo ecologista, sino en mantener su estatus privilegiado, ese que permite que solo cien familias, las grandes oligarquías de Wall Street, controlen el planeta. O dicho de otra forma: apenas el uno por ciento más rico de la población mundial acapara casi dos terceras partes de la nueva riqueza generada desde 2020 a nivel global (valorada en 42 billones de dólares).

Los científicos nos dicen que ya vamos tarde a la hora de tomar medidas para poner freno a ese sistema aberrante y desquiciado. Sin embargo, la última cumbre del clima que acaba de celebrarse en Bakú, capital de Azerbaiyán, ha terminado de forma decepcionante, tal como se esperaba. Los países más pobres incluso se han levantado de la mesa de negociación, hartos de la pantomima y de no recibir las ayudas prometidas por los más avanzados. Cada reunión de la COP (y ya van 29) es una farsa más indignante que la anterior, un paso más hacia la inmolación como especie.

Luke Kemp asegura en la BBC: “Las grandes civilizaciones no son asesinadas, se suicidan”. Mientras los gobernantes siguen sin tomarse en serio la amenaza, continúa la deforestación del Amazonas (gran pulmón del planeta), la isla de plástico del océano Pacífico sigue creciendo, el suelo se arruina con insecticidas y herbicidas peligrosos y los ríos africanos se llenan con toneladas de ropa que Occidente ya no quiere. Por esos vertederos del Tercer Mundo pululan miles de personas que se ganan la vida (por decir algo, la mayoría sobrevive con poco más de un dólar al día) con la búsqueda de objetos de valor que poder revender. Es lo que ocurre, por ejemplo, en Agbogbloshie, el populoso barrio de la ciudad de Acra, Ghana, convertido en el mayor estercolero de chatarra electrónica del mundo. Se cree que este puede ser el lugar más contaminado del continente africano, principalmente por el vertido de metales como plomo, berilio, cadmio o mercurio. Allí, en condiciones de insalubridad y esclavitud extrema, trabajan decenas de niños hurgando entre montones de basura para localizar algo de material que pueda reciclarse. Aquello es un ambiente tóxico y corrosivo no solo para los seres humanos que han tenido la desgracia de nacer en esas latitudes, sino para una región cuyos ríos, tierras y aire (antaño puros y limpios) han enfermado a causa de la polución. El colonialismo residual del hombre blanco sigue esquilmando el Tercer Mundo.

Hablar de cambio climático es, en última instancia, hablar de desigualdad y pobreza. Y no solo entre estados desarrollados y en vías de desarrollo (que son los que pagan más caro la degradación de sus hábitats), sino también entre diferentes clases sociales dentro de una misma nación. Así, un país rico y uno pobre no afrontan de la misma manera la catástrofe producida por una inundación, una sequía o un huracán. En el primero se destinan ayudas estatales a fondo perdido, seguros que cubren la desgracia, préstamos de todo tipo. En el segundo no hay nada. El africano que ve cómo una riada se lleva su casa (o mejor dicho, su cabaña de madera, adobe o cañas) sabe perfectamente que nadie saldrá al rescate de su familia. El Estado fallido, este sí, los dejará abandonados de por vida.

En cuanto a los conflictos internos en un mismo país, está comprobado que el cambio climático acrecienta la desigualdad. Lo más probable es que, pese a los planes de reconstrucción puestos en marcha por el Estado, las comarcas valencianas devastadas por la dana se empobrezcan notablemente en los próximos años y bajen unas cuantas posiciones en el ranking de riqueza y PIB por municipios y comunidades autónomas. El cierre de empresas, el daño al tejido productivo e industrial, el paro y la despoblación (muchos vecinos de las zonas afectadas tendrán que irse a vivir a otro lugar arruinados o por miedo a una nueva riada) suelen suceder a un cataclismo ecológico de esta magnitud. La brecha climática, con su consiguiente ruptura de la armonía y la cohesión social, es la incubadora perfecta para conflictos sociales, protestas, revueltas ciudadanas, huelgas y enfrentamientos violentos en un futuro no muy lejano. Y no solo eso, los desastres naturales y el caos demográfico que se avecina –la población mundial crece a un ritmo exponencial en un planeta con recursos cada vez más limitados a causa de la devastación– incrementarán el éxodo masivo, grandes flujos migratorios desde los países pobres a los más ricos y desde las regiones deprimidas a las más boyantes, donde el cambio climático aún no haya hecho mella. Un foco de tensiones y un caldo de cultivo perfecto para el resurgir de movimientos políticos de corte populista, nacionalista y xenófobo.

Pandemias e inteligencia artificial

Si algo nos enseñó la pandemia de covid-19 fue que la aparición de nuevos virus, desconocidos hasta hoy, puede ser un peligro para nuestra supervivencia como especie. Hasta el año 2019, la idea de un planeta Tierra en el que todos sus habitantes se encerraran o fuesen confinados en sus casas para no contagiarse por un agente patógeno parecía propia de un relato de terror o fantasía. Después de la plaga, nadie puede dudar de que una amenaza igual o incluso mayor, con un virus aún más mortífero, puede volver a ocurrir. Según datos de Naciones Unidas de 2023, la pandemia afectó a 692 millones personas en 260 países y provocó 6,97 millones de fallecidos. Las campañas de vacunación fueron las más amplias de la historia (5.294 millones de inmunizados con al menos una dosis, es decir, un 66 por ciento de la población mundial), pero todos los datos son meramente aproximativos. Nadie sabe a ciencia cierta hasta dónde llegó el efecto de un microbio que puso patas arribas el mundo, desde los países desarrollados hasta los más atrasados.

La producción económica propia del sistema capitalista colapsó y con ese derrumbamiento general planeó la sombra de la crisis y la recesión. Los gobiernos occidentales, con mayores recursos, pudieron reaccionar más prontamente ante la catástrofe, pero aun así salieron seriamente tocados del trance. De tal manera que la Unión Europea tuvo que acometer ambiciosos planes de recuperación económica como la aprobación de los fondos Next Generation. Más de 140.000 millones de euros solo para nuestro país que van llegando en diferentes paquetes de inversión. El Gobierno de Pedro Sánchez adoptó un importante escudo social para hacer frente a los estragos del virus, un modelo que fue calificado de “hibernación de la economía” basado en los ERTE y en el teletrabajo para mantener en lo posible las medidas de distanciamiento social. Sin duda, el plan Sánchez, centrado en salvar vidas humanas antes que empresas, dio un buen resultado y permitió amortiguar el impacto de la pandemia. Nadie sabe qué hubiese ocurrido con un gobierno ultraliberal en el poder, pero es de suponer que la actividad económica no se hubiese paralizado (Pablo Casado, en aquel entonces líder del PP, llegó a criticar el confinamiento general de la población), de tal forma que el número de fallecidos y contagiados se hubiese visto multiplicado. En las próximas décadas, los nuevos desafíos como los estragos ocasionados por el cambio climático y las pandemias cíclicas van a exigir de medidas intervencionistas, de grandes sumas de dinero destinadas a ayudas sociales y de planes de recuperación. Las catástrofes no se podrán evitar, pero los ciudadanos podrían rechazar en las urnas las políticas que antepongan el beneficio del capitalismo a la ética y la moral humanitaria.

El filósofo Toby Ord afirma con rotundidad que la civilización humana no llegará al final de este siglo. Se autodestruirá bastante antes. El pensador australiano asegura que hay una probabilidad de uno entre seis de que la sociedad en su forma actual se extinga antes del año 2100. Buena parte de la amenaza no solo tiene que ver con la aparición de nuevos virus (bien de origen natural como consecuencia de la alteración de los ecosistemas, bien fabricados en laboratorio y filtrados de forma accidental o intencionada como parte de la guerra biológica), sino también con el predominio de una inteligencia artificial que más tarde o más temprano se nos irá de las manos, tal como pronostican algunos científicos. En su libro El precipicio: el riesgo existencial y el futuro de la humanidad, Ord analiza los riesgos potenciales de una sociedad plenamente robotizada y alerta de que con la implantación de las tecnologías cibernéticas llega también el Gran Hermano, el ojo totalitario que todo lo ve y que todo lo controla del que ya nos advirtió en su día George Orwell. Un mundo donde todos pierden su intimidad y su identidad en beneficio de un Leviatán de cables y chips; un mundo en manos de máquinas, que podría ser el final de la especie humana, finalmente reducida a la categoría de esclava de una mente superior. Además, están los riesgos de convertir a las personas en seres cíborgs, mitad biológicos mitad sintéticos, mediante el uso de ortopedia mecánica para la guerra, artilugios de realidad aumentada e implantes de chips en el cuerpo y en el cerebro. Ord anticipa que en las próximas décadas quizá seamos capaces de fabricar una tecnología emergente de inmenso potencial destructivo, de modo que reclama un diálogo entre científicos y políticos para fijar los límites éticos y evitar la probable catástrofe.

También existe el riesgo de que la inteligencia artificial (IA) termine por desconectar a la persona de la realidad para sumergirla en un mundo virtual y convertirla en adicto a las redes sociales. Autómatas de carne y hueso, seres fríos, insensibles, casi psicópatas. Alienados o ludópatas de la videoconsola y las gafas de realidad aumentada o virtual. Los datos de la OMS sobre el número de personas enganchadas ya a teléfonos móviles y ordenadores provocan escalofríos, puesto que apuntan al inicio de una auténtica plaga global. Sin duda, la “pantalla negra” (black mirror) puede convertirse en la dueña y señora que amenaza, no ya con esclavizar al homo sapiens, sino con arrebatarle su propia esencia, la esencia de lo verdaderamente humano. El riesgo para la civilización es tan real como inminente, tanto es así que, para muchos autores, la IA sería la gran amenaza en el ranking de posibles catástrofes en los próximos años, por encima incluso del cambio climático.

La guerra cibernética o híbrida es otro desafío inmenso. Hoy en día, cada vez son más los conflictos armados que se dirimen por ordenador. Basta con que una potencia militar apriete un botón para que se cierre el grifo del gas, colapsen las bolsas mundiales, se bloquee el comercio internacional o estalle el caos en la oficina de Administración de un país enemigo. El último ejemplo es la amenaza de Rusia, dispuesta a atacar los sistemas eléctricos del Reino Unido hasta dejar sin luz a toda una gran capital como Londres. Un inmenso apagón que sumiría a la City, y al país entero, en el más absoluto caos. Ese sabotaje monumental puede ocurrir en cualquier momento. De hecho, Sir Richard Dearlove, exdirector del MI6 (el servicio de inteligencia británico), ha alertado de que Europa ya no está en “situación previa a la guerra”, sino que se encuentra en una “guerra real” contra Rusia.

Desinformación, “bulocracia” y crisis del Estado de Derecho

El odio a raudales difundido en redes sociales, con el consiguiente embrutecimiento de una sociedad cada vez más violenta, es otra grave amenaza que ha llegado para quedarse con el siglo XXI. La desinformación y la basura ideológica vertida en Twitter (hoy X, el nuevo invento que el magnate Elon Musk ha puesto en manos de Donald Trump para llevarlo en volandas hasta la Casa Blanca) no es un asunto baladí, ya que termina cristalizando en polarización política, en fanatismo, en superchería e ignorancia, cuando no en una auténtica plaga de neurosis colectiva con verdaderos estallidos de violencia capaces de socavar la democracia y los pilares mismos de la civilización. A través de herramientas y aplicaciones informáticas como Twitter, auténtico altavoz de los nuevos movimientos conspiracionistas, antisistema y ultras, se denigra, se insulta, se extorsiona e incluso se amenaza de muerte a científicos, artistas, políticos, intelectuales y personas pertenecientes a minorías sociales, sexuales, étnicas y religiosas.

Es así como grupos de fanáticos persiguen a diario a científicos que, como Fernando Valladares, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), tratan de concienciar a la población sobre los efectos perniciosos del cambio climático. “Los negacionistas se reparten sogas para ahorcarme”, se lamenta el doctor en Biología con un punto a medio camino entre la amargura y la resignación. “Ven la Agenda 2030 [el programa de la Unión Europea puesto en marcha para hacer frente a la emergencia climática] como una ruina de la civilización”, asegura. Los fanáticos no le perdonan sus alertas frente al calentamiento global. Pero ha sido en las últimas semanas, como consecuencia de la terrible riada que ha asolado la provincia de Valencia, cuando los terroristas del negacionismo lo han puesto en la diana como objetivo preferente de los insultos y vejaciones que tratan de criminalizarlo y deshumanizarlo. Asfixiado por los ultras, Valladares ha lanzado un desesperado mensaje ante “la escalada de amenazas” que viene sufriendo desde el martes negro, día de la calamidad del 29-O. Incluso lo han incluido en listas de “personas a eliminar”.

Ya en pandemia, los científicos se convirtieron en el blanco perfecto de los grupos antisistema. En aquella ocasión, la víctima propiciatoria de la persecución fue el epidemiólogo Fernando Simón, encargado de adoptar las medidas sanitarias contra el coronavirus. Simón fue sometido a un linchamiento moral descarnado y sin piedad en redes sociales. El terrorismo negacionista quiso amedrentar al científico por aconsejar planes de prevención como el confinamiento domiciliario, el uso de la mascarilla y las campañas de vacunación. No pudieron doblegarlo. El Gobierno aplicó las instrucciones médicas y clínicas impartidas por Simón con las que el país consiguió superar la pandemia. Todo ello mientras grupos ultras promovían manifestaciones callejeras o en coche llamando a la revuelta, al desorden, al caos y al derrocamiento de Pedro Sánchez al grito de “libertad” y “no es una pandemia, es una plandemia”, en referencia al gran mito de los movimientos conspiracionistas, ese que denuncia la existencia de un complot de la izquierda radical-comunista para imponer una dictadura mundial.

El negacionismo es seguido por individuos que eligen negar la realidad para evadirse de una verdad incómoda. También para desestabilizar sistemas políticos democráticos. Según Valladares, los terroristas de la desinformación han alcanzado un complejo nivel de organización: un grupo de Telegram llamado Los Espartanos (más de 200.000 seguidores), se ha convertido en un espacio de violencia verbal sin filtro ni control donde se anima a emprender la cacería de los científicos que se atrevan a hablar de cambio climático. La jauría cibernética. “El odio hacia mi persona se desprende de advertir y explicar estos efectos, que cada vez son más terribles”, afirma el biólogo. El científico apunta que los negacionistas se sienten confundidos y carentes de argumentos lógicos.

La plaga de la desinformación nos está llevando desde la democracia hasta la “bulocracia”, es decir, hasta un sistema donde los medios de comunicación tradicionales entran en crisis, donde la verdad se disipa y donde miles de ciudadanos se informan a través de canales alternativos del lumpen o underground digital, que les proporcionan la basura ideológica que quieren escuchar. Lo hemos comprobado durante los terribles días de la riada de Valencia, donde las comarcas anegadas se han llenado de pseudoperiodistas, charlatanes, proselitistas del populismo, youtubers y falangistas de medio pelo empeñados en avivar el odio del pueblo contra la democracia. Hablamos de toda una serie de pájaros de mal agüero, de buitres amarillos del sensacionalismo más atroz, de degenerados morales y clowns sin ningún escrúpulo que se dejaron caer por la zona cero con el fin de sumar unos cuantos likes, followers o seguidores para sus estúpidos programas y canales de Internet (y de paso para agitar el avispero contra el sistema). A río revuelto ganancia de pescadores, dice el refrán, y por si no tenían bastante los desdichados vecinos de L’Horta Sud machacados por la maldición bíblica que les ha caído en desgracia (el desastre de tener que vivir a la intemperie, sin casa, sin comida, sin agua ni luz y en medio de plagas e infecciones emanadas del lodo y el barro), también han tenido que soportar a ese grupo salvaje improvisado, terroristas informativos y heraldos del bulo más descarado. Rufianes en busca de fama, reconocimiento, audiencias, dinero, intereses políticos, quizá todo ello a la vez.

Para la historia de la infamia quedará el vergonzoso caso de Rubén Gisbert, ese muchacho de Horizonte (programa de Íker Jiménez), que se rebozó los pantalones de barro para darle más dramatismo al momento antes de entrar en directo (el vídeo de un vecino lo desenmascaró al cazarlo in fraganti y Jiménez se vio obligado a despedirlo). O las andanzas del eurodiputado Alvise Pérez, el ultra de Se acabó la fiesta (SALF), quien chapoteando en los charcos de la mentira y el populismo demagógico se plantó en el epicentro de la tragedia con una camioneta llena de garrafas de agua (más bien una unidad móvil) para terminar siendo increpado por los vecinos: “No pintas nada aquí, neonazi”, le espetó una mujer harta del espectáculo denigrante. O las aventuras del freelance del mundo reaccionario Javier Negre, a quien Carlos Mazón dio un fraternal abrazo a las puertas del Centro de Coordinación de Emergencias. No fueron los únicos casos de provocadores y desalmados ávidos por picotear en el dolor y el sufrimiento de cientos de miles de valencianos. Algunos de ellos llegaron a propalar el infundio de que en el parking subterráneo del centro comercial Bonaire (Aldaia) hubo más de mil muertos, un dato que se demostró falso después de que los servicios de rescate lograran extraer el agua acumulada e inspeccionar los coches atrapados. Por momentos, en Paiporta hubo más buitres y carroñeros que policías y soldados de la UME.

Todo ese caldo de cultivo formado por el miedo, la indignación contra los políticos y el odio avivado por grupos ultras e impostores disfrazados de periodistas desembocó en el acto de protesta de Paiporta, donde un grupo de ciudadanos poseídos por la desesperación arrojó puñados de barro contra los reyes de España, contra Pedro Sánchez y el propio Mazón. La imagen del presidente del Gobierno introduciéndose a toda prisa en el coche oficial tras ser perseguido por las calles a manos de una horda que pretendía lincharlo vilmente quedará como una de las páginas más negras de la historia de este país. Pero aquel reventón final de violencia exacerbada tras la barrancada, aquella riada de rabia e ira popular, no fue solo una expresión espontánea de la amargura del pueblo, sino también consecuencia lógica de demasiados días de negligencias e incompetencias políticas, de bulos y manipulación a mansalva.

Los valencianos se sintieron abandonados por las instituciones mientras miles de voluntarios con cubos, escobas y palas cruzaban los ya bautizados como “puentes de la solidaridad” sobre el nuevo cauce del Turia para ayudar a sus paisanos. Mientras la sensación de caos y desgobierno se expandía velozmente, los propagandistas de la extrema derecha, amplificados por sus bots y algoritmos de las redes sociales, consiguieron colocar el eslogan de que España es un Estado fallido donde la democracia ha fracasado estrepitosamente. El lema Només el poble salva al poble (solo el pueblo salva al pueblo) fue un grito espontáneo de la gente desesperada en medio del tsunami al ver que la ayuda no llegaba, pero también la expresión de un mensaje demagógico-populista que ha terminado por calar muy hondo.

En realidad, cualquier país europeo avanzado se hubiese visto desbordado ante una ola de cuatro o cinco metros de altura (propia de un maremoto asiático) que arrasó de norte a sur más de sesenta localidades de una provincia entera y cientos de kilómetros cuadrados desde la montaña hasta la costa, algo que nunca antes se había visto. Pero una vez más, tal como ocurrió con la pandemia, la guerra híbrida llevada a cabo por la extrema derecha consiguió sus objetivos: confundir a la población ya traumatizada por el shock, desestabilizarla, manipularla políticamente, alimentar los sentimientos más bajos. Hasta el rey Felipe VI pudo ver con claridad, sobre el terreno, en qué consiste el plan ultra, tal como se desprende de aquella reveladora conversación de ánimo y consuelo que el monarca mantuvo con un vecino completamente abatido, a quien pidió “tranquilidad y calma” ante la avalancha de desinformación. La “bulocracia” (gobierno de la mentira) es, sin duda, una grave amenaza para la convivencia en paz de las sociedades modernas y, por consiguiente, para la civilización humana.

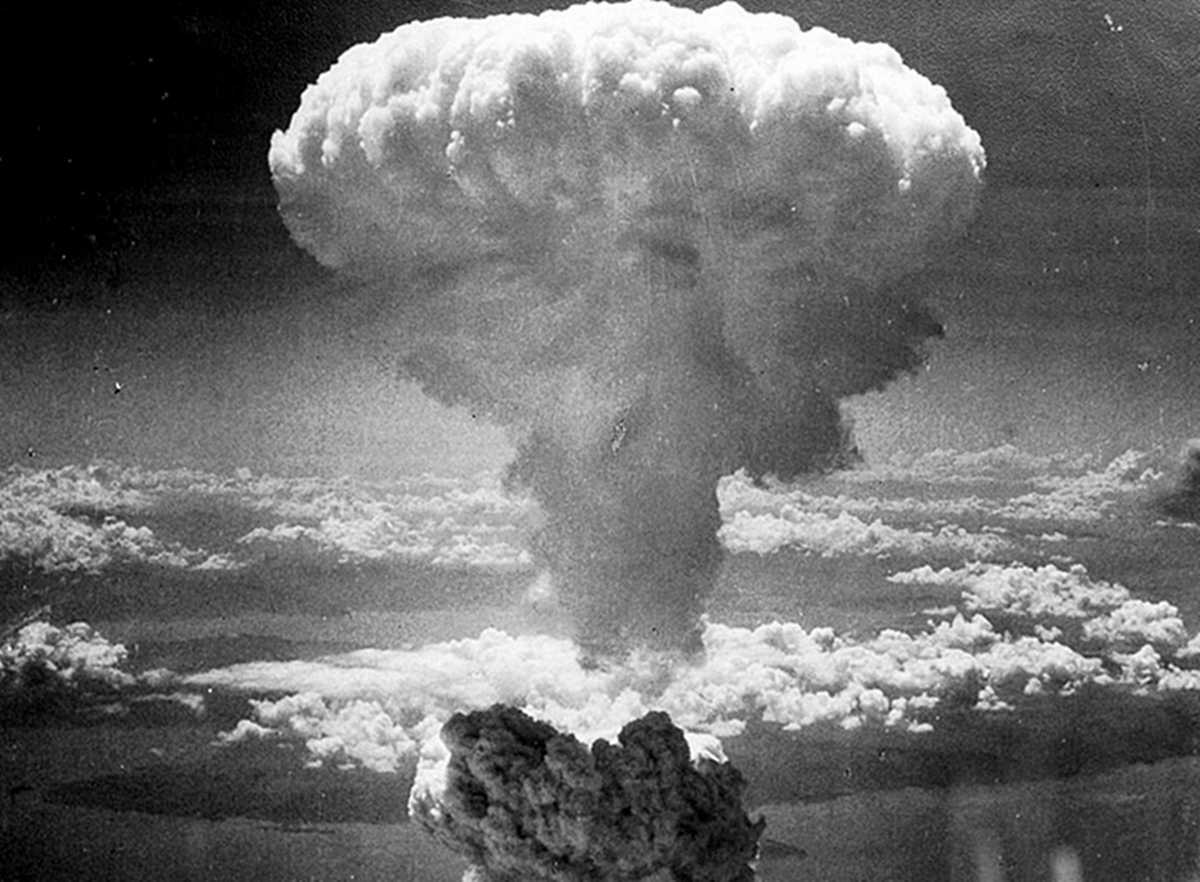

Guerra nuclear: el último capítulo del Armagedón

Hambre, peste, muerte, y falta la guerra para completar los Cuatro Jinetes del Apocalipsis que andan sueltos y desbocados en este convulso siglo XXI. En las últimas semanas, el presidente ruso, Vladímir Putin, ha aprobado una nueva doctrina nuclear que permite respuestas con armamento atómico ante ataques convencionales contra la soberanía de Rusia. Es la réplica a la decisión del todavía presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que ha dado permiso a Ucrania para utilizar misiles de corto y largo alcance de fabricación norteamericana contra los rusos.

Nunca antes el mundo había estado tan cerca de un conflicto nuclear a gran escala. La tensión es máxima, sobre todo en los países que se encuentran en la frontera con Rusia o en su radio de acción más próximo. Los gobiernos de Finlandia, Suecia y Noruega ya trabajan con ese escenario bélico, por lo que han distribuido manuales de protección civil entre sus ciudadanos. El Gobierno sueco ha actualizado un folleto titulado En caso de crisis o guerra, en el que informa sobre una serie de posibles situaciones de alerta máxima, entre ellas ciberataques, atentados terroristas y lanzamiento de misiles atómicos o dotados con sustancias químicas o bacteriológicas. “Si Suecia es atacada, nunca nos rendiremos. Cualquier alusión a lo contrario es falsa”, publica el cuaderno en uno de sus apartados, donde se destaca la importancia de formar parte de la OTAN. En el caso de Finlandia, el manual alecciona a sus compatriotas para que sepan qué hacer en caso de una ofensiva por sorpresa. “Nos prepara mejor para ayudar a los que tenemos cerca”, aseguran fuentes del Gobierno local. Una encuesta divulgada el pasado mes de septiembre concluye que un 58 por ciento de los finlandeses han acumulado comida, agua y suministros de emergencia para varios meses ante lo que pueda pasar.

En ese contexto prebélico, las pastillas de yodo para paliar los efectos devastadores de la radiación en el cuerpo humano se han convertido en una opción asumible, la venta de refugios prefabricados se dispara y el invierno nuclear ha dejado de ser un tabú, ya que los gobernantes del Kremlin han logrado colocar la falacia de que no será el final de la especie humana. Las sucesivas campañas propagandísticas a través de la televisión estatal al servicio de Putin han logrado preparar a la opinión pública rusa, convenciéndola de que una refriega contra la OTAN es posible sin llegar a la fase de extinción mutua asegurada. La autocracia de Moscú ha logrado transmitir el mensaje de que, después del cataclismo, la vida seguirá como siempre y Rusia saldrá vencedora ante sus enemigos, quizá el último y más peligroso bulo que se ha propagado jamás.

El negacionismo del holocausto nuclear ha cuajado en la población entregada al nacionalismo putiniano respaldado por la Iglesia ortodoxa del patriarca Cirilo. Sin embargo, la ciencia no tiene ninguna duda: un incidente de esa magnitud supondría el final de la vida en la Tierra. La elevada contaminación radiactiva del aire y de las fuentes de agua potable y alimentos perduraría durante años, quizá siglos. Desaparecería la capa de ozono, por lo que la radiación ultravioleta del Sol acabaría con los pocos seres vivos que sobrevivieran. Las drásticas diferencias de temperatura entre los continentes y los océanos generarían un caos climático irreversible, lo que dificultaría enormemente la vida, sobre todo en las zonas costeras. Una oscuridad total, gélida, propia de una glaciación, lo invadiría todo. El suministro de alimentos y agua dejaría de llegar a las grandes ciudades, algunas de ellas como París, Londres, Berlín o Madrid completamente devastadas. Los servicios públicos dejarían de funcionar, no habría luz eléctrica ni actividad industrial alguna; los hospitales colapsarían. Los escasos supervivientes, enfermos y debilitados por el cáncer de piel y por el hambre y las pandemias, no tendrían ninguna esperanza de futuro. En esa sociedad tribal reenviada a la Edad de Piedra de la noche a la mañana prevalecerían el pillaje, el saqueo, la violencia y el clan controlado por pequeños jefes o cabecillas. La ley del más fuerte. Las élites mundiales, entre las que se encuentra la familia de Putin, podrían sobrevivir bajo tierra, en sus lujosos búnkeres, durante meses, seguramente algunos años. Pero solo un loco querría resistir escondido en el subsuelo, sin ver los rayos solares, como una rata.

Nadie sabe cuántas bajas se registrarían en un intercambio entre superpotencias nucleares, aunque se han elaborado modelos de predicción aproximativos. Mil megamuertes (término acuñado por el estratega militar Herman Kahn equivalente a mil millones de víctimas), se dan por seguras en las primeras 24 horas de una guerra total con Estados Unidos, Europa, Rusia y China como actores implicados. Pero algunos cálculos llegan a afirmar que podría haber dos o tres mil megamuertes, incluso que entre el sesenta y el setenta y cinco por ciento de la población mundial podría perecer en las semanas siguientes al día del Juicio Final. Las horrendas especulaciones han desatado la psicosis en la Europa democrática, un nuevo estado de terror similar al que se vivió durante la Guerra Fría. Existe una creencia generalizada de que la ofensiva aérea de Rusia contra Occidente, con todas sus fuerzas y poderío militar, incluidos misiles dotados de ojivas nucleares, es solo cuestión de tiempo. Tras modificar unilateralmente la doctrina nuclear, Putin ha ordenado la producción en serie del misil balístico hipersónico Oréshnik, que ya ha sido lanzado contra Ucrania, aunque sin carga atómica. El líder ruso destacó que el proyectil alcanza velocidades nunca vistas –lo que lo convierte en indetectable para las defensas antiaéreas enemigas–, y que además es capaz de impactar sobre cualquier capital europea en menos de veinte minutos. “No es una actualización de los viejos sistemas soviéticos”, alardea el jerarca sobre su última creación bélica. “Es resultado del trabajo que se ha realizado en la nueva Rusia, creado sobre la base de desarrollos nuevos y modernos”.

Es evidente que la que fue primera superpotencia mundial (hoy relegada a un segundo papel por el auge de China) está invirtiendo miles de millones de rublos en modernizar su industria militar, obsoleta tras la caída del régimen comunista. Y ese intenso rearme en tiempo récord provoca una gran inquietud en las democracias liberales del viejo continente, también en la OTAN, que está manteniendo periódicas reuniones de urgencia para monitorizar los movimientos de las tropas rusas. Las noticias que nos llegan desde la región oriental europea no son nada halagüeñas. Moscú está maniobrando en la sombra para desestabilizar países que en su día estuvieron en la órbita de la URSS. La Hungría de Viktor Orbán trabaja ya para destruir la Unión Europea desde dentro; la población de Georgia, en su mayoría simpatizante de la UE, se echa a la calle para protestar en medio de los rumores de elecciones amañadas por el Kremlin; nacionalistas prorrusos suben como la espuma en Rumanía, donde los socialdemócratas resisten a duras penas; y en Moldavia contienen la respiración ante los intensos rumores de invasión inminente.

A todo ello viene a sumarse que la guerra ha entrado en una fase negativa para Ucrania y que la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca promete cortar todo tipo de financiación y ayuda militar de Estados Unidos al Gobierno de Volodímir Zelenski. Tras una serie de descalabros militares de Putin –empezando por su intento fallido de llegar hasta la capital Kiev–, el ejército ruso se ha reorganizado, ganando metros por días. Todo ello lleva a pensar que el paranoico exespía del KGB está sopesando dar el fatídico paso adelante, hacia Occidente, en su delirante intento por recuperar territorio perdido tras la caída del bloque bolchevique. El plan putiniano de reconstruir un pasado de supuesta grandeza y esplendor, la Rusia imperialista de la Unión Soviética, supone una grave amenaza para la paz y la seguridad mundial y a esta hora ningún analista serio se atreve a adelantar pronósticos sobre hasta dónde puede estar dispuesto a llegar el dictador en sus ansias expansionistas.

Esta situación de permanente alerta nos devuelve, inevitablemente, a los tiempos de la Guerra Fría y a aquella “ansiedad nuclear” con la que convivían las sociedades de la segunda mitad del siglo XX. La psicóloga Ana Belén Medialdea asegura que “la ansiedad nuclear no está catalogada como trastorno, pero se caracteriza por un cúmulo de síntomas, como el miedo y la preocupación que vive la gente ante la posibilidad de una Tercera Guerra Mundial”. El pánico interiorizado en largos períodos de tiempo lleva a profundas transformaciones sociales y a cambios bruscos de comportamiento en la mentalidad de las personas. Depresión, aumento del consumo de alcohol y drogas, irascibilidad, insolidaridad, violencia, rabia contra el sistema, aislamiento, falta de confianza en el futuro, nihilismo y conductas autodestructivas como el suicidio pueden estar asociadas a la ansiedad que genera la hipotética inminencia de la guerra nuclear.

Desastres climáticos producto de una industrialización desbocada y sin control, pandemias, amenaza cibernética, fascismo, desinformación y conflicto bélico atómico. Así es el maravilloso planeta que vamos a dejarles a las generaciones venideras. No parece que estemos viviendo en el mejor de los mundos posibles, tal como auguró el filósofo Leibniz. Así que, ¿qué otra cosa podemos hacer ya sino entregarnos a aquel carpe diem del que hablaba el poeta romano Horacio y vivir cada día como si fuese el último?