El pasado 19 de junio, el Partido Popular de Juanma Moreno Bonilla cosechaba una victoria aplastante en Andalucía. Mayoría absoluta conservadora en un feudo que siempre había pertenecido a la izquierda. No era el primer batacazo electoral sufrido por el bloque progresista en los últimos tiempos. La debacle de Madrid, donde la popular Isabel Díaz Ayuso se impuso con un discurso engañoso sobre la libertad y ofreciendo a los madrileños tapas y cañas como gran programa de gobierno, fue un serio aviso que vino a revalidarse poco después en las elecciones de Castilla y León, donde el PP se afianzó en el poder con el apoyo de la extrema derecha de Vox. España se derechiza por momentos, pero este fenómeno sociológico no es algo aislado ni excepcional, sino que sigue la corriente de los vientos ultraconservadores que soplan en toda Europa. En Francia, Marine Le Pen le disputa el poder de tú a tú a Macron; en Hungría, el prorruso Viktor Orbán promulga leyes homófobas pese a las duras advertencias y sanciones de la Unión Europea; y en Polonia los ultras declaran la guerra al feminismo y al aborto. El libertarismo trumpista (una forma amable de definir lo que no es más que una resurrección atenuada de los viejos fascismos) se extiende por todo el mundo sin que haya ideología capaz de contrarrestarlo.

¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué la izquierda no conecta con las masas y sí lo hacen ideas reaccionarias, feudales y supremacistas más propias de otros siglos que de la edad contemporánea? Es evidente que, desde hace algunos años, los partidos de izquierdas han entrado en una fase de crisis y progresiva decadencia de la que no se recuperan. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, la izquierda conoció un momento de esplendor. El modelo de la socialdemocracia (un “capitalismo de rostro humano”), acabó imponiéndose con la victoria aliada de 1945. Por fin parecía posible compatibilizar la iniciativa individual y el libre mercado con un Estado de bienestar capaz de redistribuir la riqueza y asistir a los más débiles. De esta manera, se resumía lo mejor de ambos mundos: el capitalista y el socialista. Algunos partidos comunistas de países occidentales empezaron a abandonar el marxismo y otras fuerzas de izquierdas como el histórico SPD alemán se autodefinieron como socialdemócratas, o sea socialistas pero siempre dentro del orden parlamentario democrático y respetuosas con las leyes del mercado capitalista. Incluso hubo dirigentes marxistas que reinventaron nuevas fórmulas como el eurocomunismo, una ideología de la que Santiago Carrillo fue pionero.

Intervencionismo estatal para redistribuir la riqueza, política fiscal progresiva (pagan más quienes más tienen), pensiones, ayudas oficiales y consolidación de una Sanidad y una Educación pública en el marco de un Estado de derecho fueron conquistas históricas de la izquierda de aquella época. La socialdemocracia de posguerra triunfó mayormente en los países del centro y norte de Europa –Finlandia, Suecia, Noruega, Alemania, Austria, Dinamarca– gracias a un potente y organizado movimiento obrero y a ambiciosos programas políticos benefactores con las clases más desfavorecidas. La idea que cimentó la nueva ideología progresista se asentaba en la necesidad del intervencionismo estatal para corregir los desequilibrios e injusticias generados por el modelo capitalista. “Libre competencia donde sea posible, planificación donde sea necesaria”, ese fue el lema del Partido Socialdemócrata Alemán en su Programa de Godesberg de 1959, donde también se renunció a “proclamar últimas verdades”. De esta manera el socialismo se democratizaba conjugando principios como la libertad, la justicia y la solidaridad con las leyes elementales de la economía de mercado y la propiedad privada. La izquierda terminaba por entender que al capitalismo no se le derrotaba, se le transformaba, aunque de aquel tronco común salieron dos ramas ideológicas que mantendrían duras pugnas y debates en todos los países europeos en las décadas siguientes: los revisionistas que renegaban abiertamente del marxismo (los más) y los ortodoxos que permanecieron fieles a las esencias.

Durante años, la izquierda sobrevivió gracias a la socialdemocracia y a un comunismo pragmático y edulcorado integrado en el Estado social y democrático de derecho. El mayo francés del 68, con su explosión revolucionaria y contracultural, vino a reforzar el proyecto. Pero en los años 70 aparecieron los primeros síntomas de agotamiento de un invento destinado a funcionar solo temporalmente y la intelectualidad empezó a lanzar señales de alarma. Así, el filósofo posmoderno Jean Baudrillard advirtió sobre un cambio de época al que la socialdemocracia no lograba adaptarse. “La gente está decepcionada porque nada ha cambiado. Un régimen socialista ideal controlaría relativamente la economía y liberaría la cultura. Lo que ocurre es todo lo contrario”. Baudrillard criticó que los socialistas de finales de los años ochenta persiguieran “objetivos arcaicos, como por ejemplo las nacionalizaciones”. “No tienen proyecto, aunque lo que habría que preguntarse es si al socialismo le queda un proyecto. Todo es moral para los socialistas, y lo cierto es que una sociedad funciona a contrasentido, por lo antisocial. Por esto, la derecha se desenvuelve, mientras la izquierda quiere coartar ese funcionamiento y enfila así un camino que puede ser peligroso”. Fue un potente SOS para la izquierda francesa en particular y para la europea en general que algunos quisieron explicar como consecuencia de una causa directa: la crisis de las ideologías, la liquidación de los conceptos derecha e izquierda, la trivialización de la política.

Finalmente, la bomba que iba a detonar los pilares de la izquierda estalló con la caída del Muro de Berlín en 1989 y con el derrumbamiento de la URSS y sus regímenes satélites. En aquella época el filósofo Francis Fukuyama publicaba su famoso artículo en el que proclamaba el “final de la Historia”, con el que venía a sugerir la liquidación de las ideologías, la consolidación de un modelo de desarrollo económico capitalista globalizante y la instauración de la democracia liberal en todos los rincones del mundo. En realidad, la ideología que llegaba al final de su historia era el socialismo, y con él la gran mayoría de los movimientos asociados a la izquierda. La derecha no solo no sufrió el traumático final histórico que preconizaba el nuevo profeta Fukuyama, sino que se rearmó, se reorganizó y se mostró dispuesta a reconquistar de nuevo el poder. La imagen de miles de rusos agolpados frente al primer restaurante McDonald’s abierto en Moscú en 1990 fue el retrato perfecto de lo que estaba por llegar y reflejaba fielmente el hundimiento del bloque soviético. La que había sido capital mundial del comunismo se entregaba enloquecidamente, y sin ningún pudor, al mercado sin control. Fue un jaque mate al socialismo. La ofensiva conservadora de los años ochenta resultó arrolladora –Ronald Reagan y el thatcherismo sentaron las bases del nuevo ultraliberalismo globalizante– y hoy seguimos pagando los efectos de aquel tsunami en otras formas de reaccionarismo aún más radicales como el Tea Party o el trumpismo, crecidos con el alimento del odio, el nacionalismo y la xenofobia tras el 11S.

A duras penas, los partidos socialdemócratas de la época trataron de readaptarse al nuevo escenario. Con el tiempo, el sueño de la izquierda hecho realidad tras la Segunda Guerra Mundial fue agotándose en sí mismo, pese a que funcionó durante un tiempo. En algunos países como Alemania, en los siempre avanzados estados escandinavos e incluso en el Reino Unido de la mano de los laboristas, la socialdemocracia dio sus agonizantes coletazos, gobernando en momentos puntuales. En España, la falsa promesa de la izquierda llegó de la mano de Felipe González, que ofreció a los españoles la última esperanza de libertad, justicia social y reparto de la riqueza. Una clase trabajadora concienciada, movilizada y comprometida tras 40 años de dictadura aupó al joven líder socialista a la Moncloa para que hiciera efectivo el “cambio” y acabara con las servidumbres impuestas por una casta franquista empresarial y financiera y unos poderes fácticos que seguían ostentando el poder en la sombra. Pero todo fue un espejismo.

Radiografía de una evolución

Desde 1982 hasta nuestros días, España ha sufrido una vertiginosa transformación sociológica desde la izquierda socialdemócrata hasta el liberalismo de derechas más reaccionario. Esa tendencia se percibe en las sucesivas citas con las urnas. Así, en 1977 los españoles votaron UCD por puro miedo a un nuevo golpe de Estado que efectivamente se produjo cuatro años después. En 1982 acudieron a los comicios reclamando socialismo, libertad, la ansiada revolución tranquila y la necesaria modernización del país. Finalmente, en 1996, roto ya el hechizo, destrozada la utopía roja e implantado para siempre el modelo ultraliberal, votaron Aznar sin complejos: unos por pura rabia contra Felipe, al que muchos consideraban un vendido a los poderes fácticos; otros por egoísmo, es decir, para conservar las tímidas conquistas sociales alcanzadas con el PSOE. Las clases medias habían triunfado por fin y la derecha había fabricado la ficción de que este no era un país de obreros, sino de autónomos emprendedores. Fue así como el PP desclasó a los trabajadores, los dividió y les inculcó el mensaje engañoso y falaz de que el socialismo administra el hambre y la miseria, mientras que el ultraliberalismo ciego y sin límite genera riqueza, empleo y prosperidad a raudales. Hoy ya sabemos que el modelo preconizado por las élites solo beneficia a unos pocos, a los empresarios amigos del régimen, a las redes mafiosas que pululan a la sombra del poder y a una clase política enriquecida de la noche a la mañana. Es el llamado “capitalismo de amiguetes” que genera dinero negro a espuertas, pero solo para algunos. Ese sistema está totalmente vetado a los parias de la famélica legión, que pese a las falsas promesas de que cualquiera puede hacerse rico desde la nada si se lo trabaja –el sueño americano del self made man pasado por el filtro español– rara vez alcanzan el éxito. El liberalismo sin control genera frustración –la mayoría fracasa en el intento de salir del arroyo y ha de conformarse con el infierno de la economía sumergida y los contratos basura–, explotación laboral, neurosis colectiva y rabia contra el sistema. En eso consistió el supuesto “milagro económico” español preconizado por algunos gurús del aznarismo como el exsuperministro Rodrigo Rato (hoy condenado por corrupción): en un cuento de hadas muy bien contado que hablaba de una España en la que todos prosperaban gracias al flujo libre y sin trabas del gran capital.

Esa evolución sociológica que comienza con el miedo a la dictadura (1977), pasa por el fallido sueño socialista (1982) y termina en el egocéntrico individualismo insolidario y conservador (entronización del PP en 1996), define a la perfección el paulatino proceso de derechización de este país. Todo lo que vino después de la arrolladora victoria de Aznar no fueron sino fugaces disrupciones, alteraciones episódicas en la línea trazada, acontecimientos puntuales. El socialismo retornó coyunturalmente con José Luis Rodríguez Zapatero, pero no por un verdadero rearme político y moral de la izquierda, sino como un voto de castigo a la derecha por sus mentiras en los atentados de Madrid del 11M. En 2011 Mariano Rajoy volvió a poner las cosas en su sitio y probablemente hoy seguiría en Moncloa de no haberse cruzado en su camino el tesorero Bárcenas, el caso Gürtel y la moción de censura que lo descabalgó del Gobierno. Pedro Sánchez es otro sustituto provisional que hace las veces de válvula de escape para enfriar el sistema cuando el modelo ultraliberal globalizante colapsa por el atracón de capitalismo (en este siglo ya van dos crisis de dimensiones planetarias).

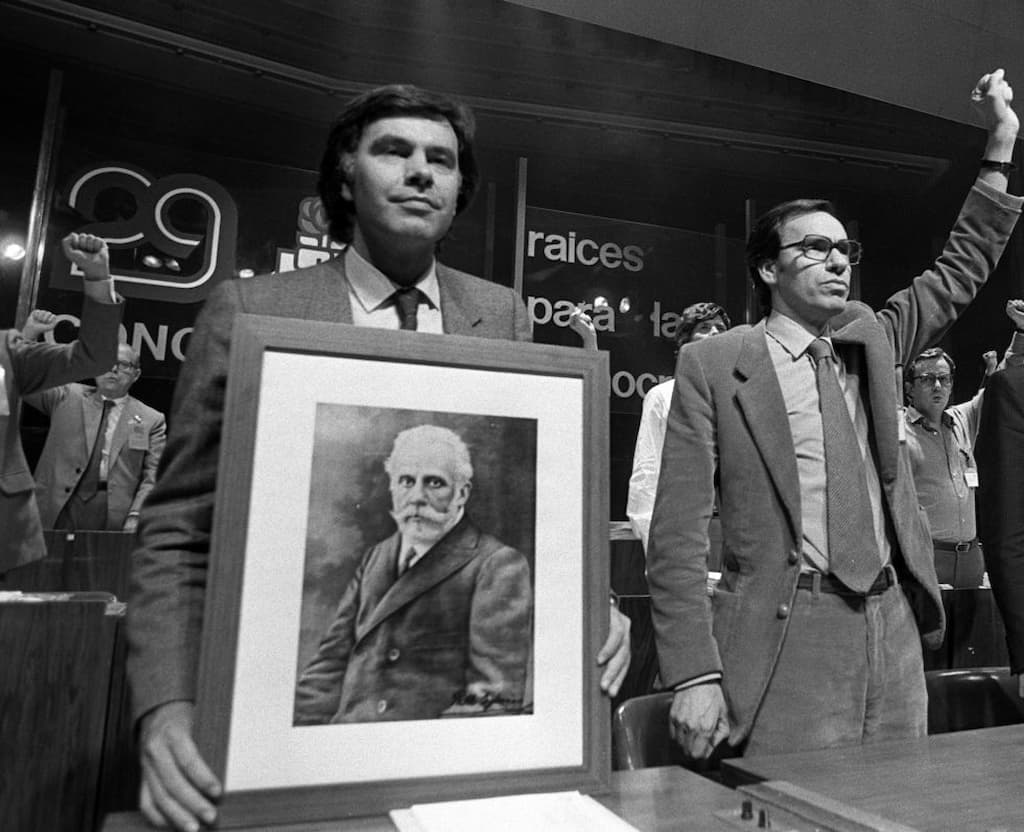

El felipismo fue un salto importante en el progreso de España: educación pública de calidad, hijos de obreros estudiando en la universidad, sanidad gratuita, fondos de cohesión europeos, carreteras, autopistas, liberación sexual y la gran explosión de la movida cultural. Pero también tuvo una cara negativa: la venta del país por parcelas al capital privado, la corrupción, la traición al proletariado, una reconversión industrial feroz y el paro estructural con las consiguientes bolsas de desigualdad. Con Felipe González se inauguró el fenómeno de la frustración, la indignación de la clase trabajadora contra esa izquierda naíf que la había traicionado con tanto giro al centro, tanto aburguesamiento y tanta socialdemocracia mal entendida. Con el felipismo y el ensanche moderado del PSOE en busca del voto de las clases medias empezó también el proceso de desclasamiento del proletariado. La fórmula de burgueses y obreros votando a un mismo partido no podía prolongarse durante demasiado tiempo. La socialdemocracia felipista (en realidad un engaño, nunca fue una socialdemocracia auténtica y real) resultó ser una quimera pese a que España logró salir, por fin, del subdesarrollo secular. El PSOE, al igual que otros partidos socialistas europeos como el griego o el francés (hoy amenazados de extinción) no solo había guardado el manual de Marx en un cajón en aquel histórico Congreso de Suresnes, sino que había virado peligrosamente hacia el conservadurismo, cuando no hacia la derecha. Fue tal el giro al centro que por momentos las políticas del partido socialista no se diferenciaban en lo sustancial del programa del Partido Popular. Y ya se sabe que cuando una formación política imita a otra el votante suele terminar decantándose por el original.

La socialdemocracia de baja intensidad ofrecida por el PSOE, al igual que ocurrió con la izquierda europea, se dejó contaminar por las nuevas ideologías neoliberales que como el reaganismo y el thatcherismo se importaron de Estados Unidos y Gran Bretaña en aquella década turbulenta de los 80. La adaptación al medio de los “partidos rojos” por instinto de supervivencia fue interpretada por el votante progresista como una traición a las esencias y principios, mayormente a la defensa de la justicia social. Cuando las masas trabajadoras pedían un “orden político humano” más allá de la falta de escrúpulos impuesta por las leyes del mercado, los líderes socialistas de la época no solo se resistieron a captar el mensaje, sino que cayeron en el fango de la corrupción, que ahondó aún más en la desafección ciudadana. En España, el Gobierno González abrazado al capitalismo más voraz se descompuso en un aluvión de casos turbios como nunca antes se había visto. Filesa, Roldán, GAL, fondos reservados, Mariano Rubio y otros escándalos terminaron por minar la confianza del votante de izquierdas, que acabó por creer que aquellos que llegaban para rescatarlo de la explotación laboral, de la precariedad y de los abusos del capital siempre, de una forma o de otra, terminaban llenándose los bolsillos, enriqueciéndose y convirtiéndose en los nuevos oligarcas del sistema. Al mismo tiempo, la entrada de España en Europa, si bien nos acercó aún más a la modernidad, también acabó con la soberanía económica nacional, ya que a partir de ese instante todo se decidiría en Bruselas.