Adiós al padre de los bosques de colores, adiós al arquitecto de los cielos de piedra, adiós al geómetra poético. Ha muerto Agustín Ibarrola. Se nos va no solo uno de los grandes de la vanguardia y un artesano único e irrepetible que trabajó con la arcilla del espacio y el tiempo, sino un luchador auténtico contra las tiranías de verdad, no como los fantoches que surgen por doquier en nuestros días enarbolando la bandera de una falsa libertad.

Dejemos a un lado la vertiente artística del pintor y escultor de Basauri cofundador de Equipo 57 y centrémonos en su inmenso legado humanista, social y político. Bilbao, 1962. Mientras el tardofranquismo anestesia a los españoles con una buena dosis de fútbol, toros, suecas por televisión y desarrollismo turístico, Ibarrola pasa 21 días en comisaría, donde es sometido a todo tipo de torturas por su actividad clandestina en el Partido Comunista. “Nos pegaron hasta despellejarnos. El pellejo lo teníamos fuera de su sitio; teníamos partes del cuerpo en carne viva. Yo orinaba sangre muchos días”, relata nuestro artista. A Ibarrola lo reprimieron en un momento delicado para la dictadura, justo cuando el movimiento obrero se reactivaba amenazando el futuro del franquismo. Y ese dolor lo plasmó él en su obra, que habla del castigo físico y mental, de la represión, de la lucha. En cualquier caso, tenía 31 años cuando un consejo de guerra le metió casi una década de prisión por sus ideas políticas. Aquello sí que era una satrapía infecta y no el sanchismo de hoy denunciado por los nuevos fascistas posmodernos que pretenden asaltar Ferraz cada noche.

Pero volvamos a una de las grandes mentes creativas de nuestro tiempo y dejemos atrás la barbarie. La temporada que el escultor pasó en el penal de Burgos no sirvió para domarlo, ni para que abjurara de sus principios, ni para que comulgara con la religión imperante. Allí creó sus delicadas esculturas hechas con migas de pan que le proporcionaban los demás presos (toda una denuncia silenciosa pero igual de contundente que una huelga general).

Tras salir de prisión volvió a las andadas, a la lucha obrera, a la defensa de la justicia y la libertad (insisto una vez más, la libertad con mayúsculas, no esa gallofa que van vendiendo los anarco-libertarios de las derechas trumpizadas de hoy). Un par de acciones obreras y otra vez al trullo, esta vez condenado a otros seis años. Un correctivo como para terminar de rematar a cualquiera. Sin embargo, en lugar de venirse abajo, él siguió pintando en la fría oscuridad de la celda. Para Ibarrola, la mazmorra franquista se convirtió en una especie de bucle sin fin, un eterno retorno. Del pincel a los barrotes. Del lienzo a la escudilla con la sopa boba repugnante. Del mundo del color, la imaginación y los sueños, a la negra realidad del porrazo del funcionario de prisiones.

En el 75, ya en la calle, más y más violencia. El maestro había alquilado un apartado caserío en Ibarranguelua, Vizcaya, seguramente buscando algo de paz y tratando de huir del horror de la represión. No pudo escapar de la intolerancia. Hasta allí llegó un comando parapolicial que le quemó la casa, reduciéndola completamente a cenizas. No había lugar en toda España donde el artesano del pueblo pudiera librarse de los demonios ni de esa peste que lo perseguía cruelmente y sin piedad.

Mientras tanto, su nombre ya resonaba en los circuitos internacionales. La crítica alabó su trabajo en una exposición en Londres, donde llegaron a comparar su obra de claro tinte expresionista con Los desastres de la guerra de Goya. La “pintura social” de Ibarrola, lo mejor de su legado, causó honda impresión en Europa. Sus proletarios explotados, su mítico mundo rural destruido por la desbocada industrialización, la lucha del hombre contra la deshumanización, en fin. Ibarrola es, ante todo, compromiso social, un término que a la mayoría de la gente de nuestros días le suena a chino. Su forma, no ya de resarcirse con la dictadura porque ningún artista tiene el corazón tan negro como para la venganza, sino de ajustar algunas cuentas pendientes, fue su magnífico Guernica de 1977, una obra de dos por diez metros en varios lienzos como homenaje al célebre cuadro de Picasso. Los aires de libertad arrasaban de norte a sur, como una galerna limpia y pura, los pocos residuos que iban quedando ya del lodo franquista.

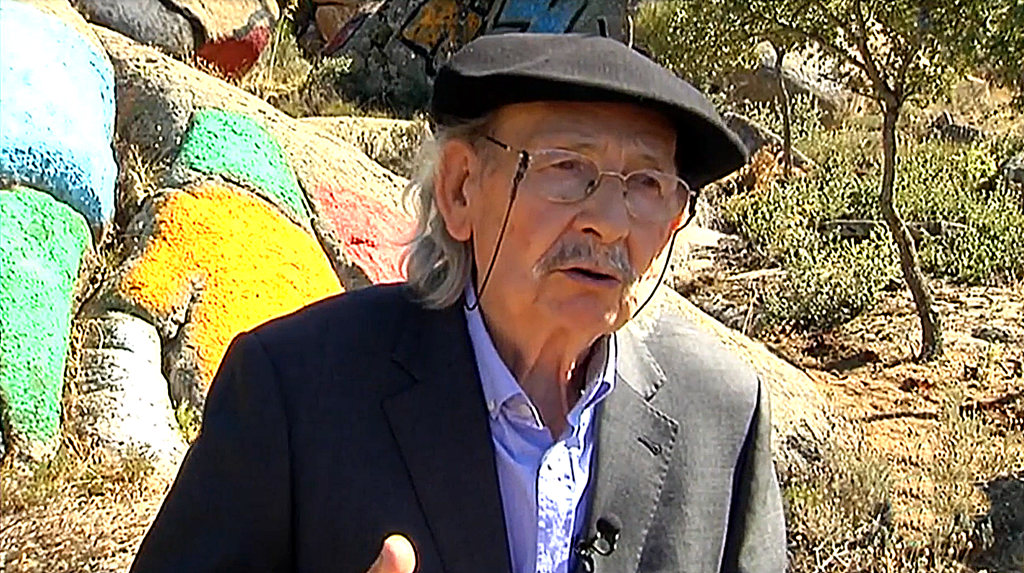

Sin embargo, cuando parecía que por fin iba a llegarle la paz a nuestro escultor de la txapela, el bigote ilustrado y la mirada sabia, cuando se dedicaba a pintar árboles en el Bosque de Oma, la historia volvió a reclutarlo para una batalla no menos digna ni peligrosa contra “la otra dictadura”: la que trataba de imponer el terrorismo de ETA. Miembro fundador de la plataforma ¡Basta Ya! y del Foro de Ermua, una vez más tomó partido por el lado bueno de la historia. Los violentos etarras, unos fascistas de otro signo, no se lo perdonaron nunca, y en represalia la emprendieron a hachazos con sus alegres e inocentes árboles multicolores, que no tenían culpa de nada. Desde entonces, tuvo que vivir con escolta.

Ya en nuestros días, apagado el fragor de las pistolas, Ibarrola era uno de esos hombres que pese a haber dado su vida por la causa de la libertad sufría el menosprecio de los fanáticos de uno y otro bando. Los nacionalistas españoles lo odiaban por comunista y por vasco; los vascos por españolista y traidor. Hasta los ecologistas radicales se la tenían jurada por embadurnar de pintura el bosque, el único lugar donde probablemente se sentía seguro, feliz y a salvo de la atrocidad humana. “En un paisaje intervienen desde la historia hasta las creencias culturales o mitológicas. Al incorporar la pintura, la naturaleza adquiere otras atmósferas y el paisaje se transforma”, dijo en una ocasión. Quizá, en el fondo, Ibarrola no hacía sino colorear la naturaleza como un tributo a la libertad.